概說

南庄事件

「南庄事件」的後續影響

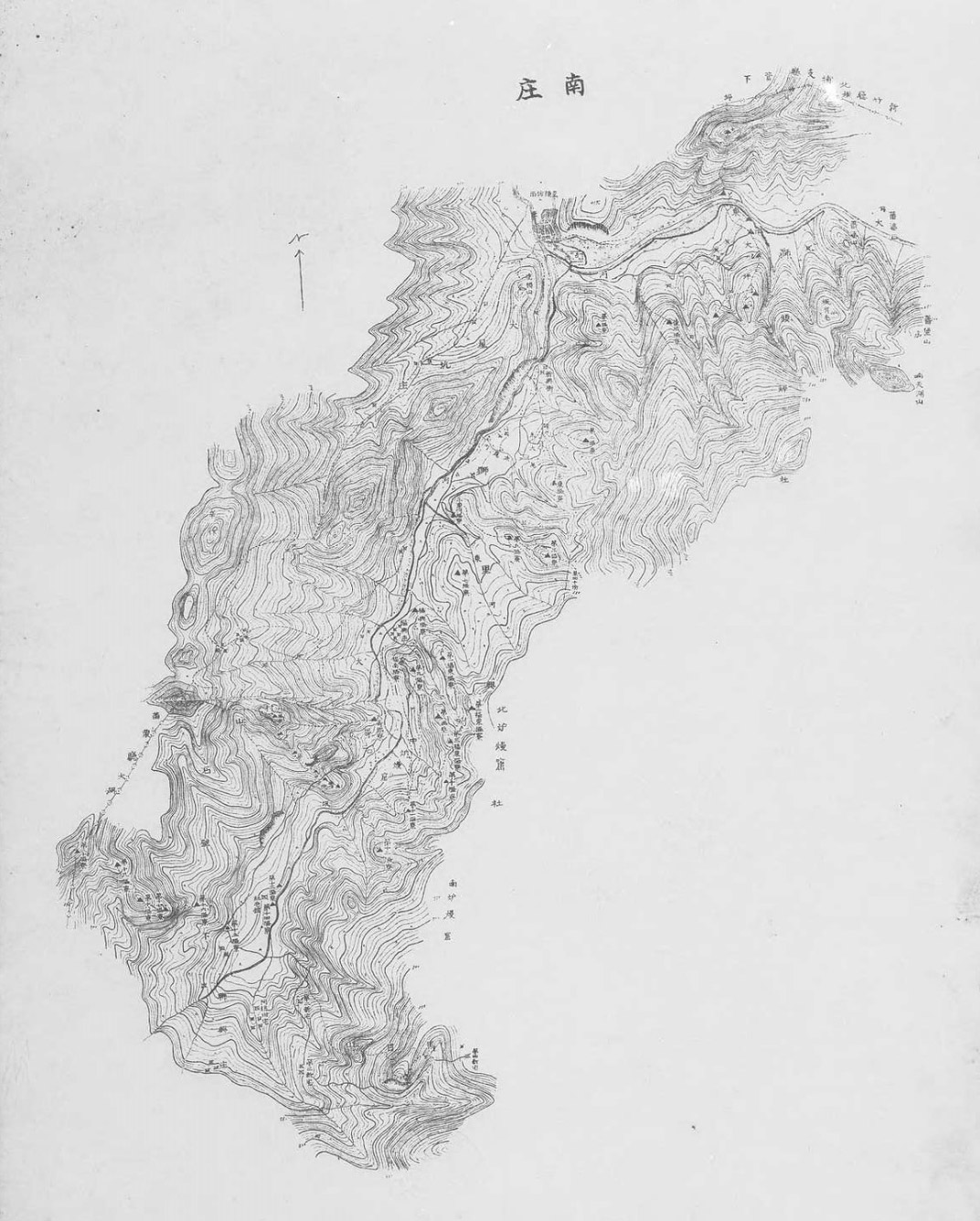

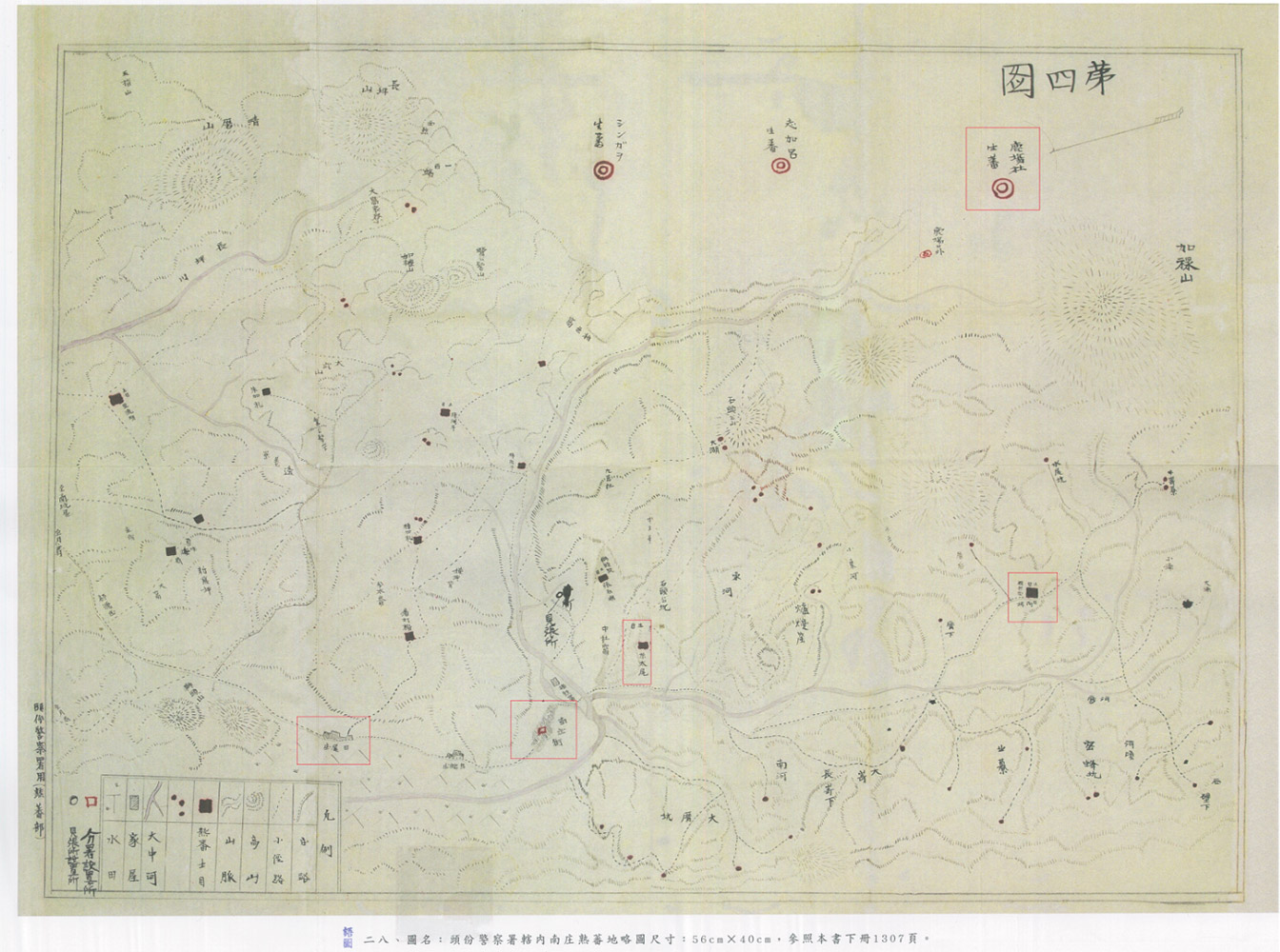

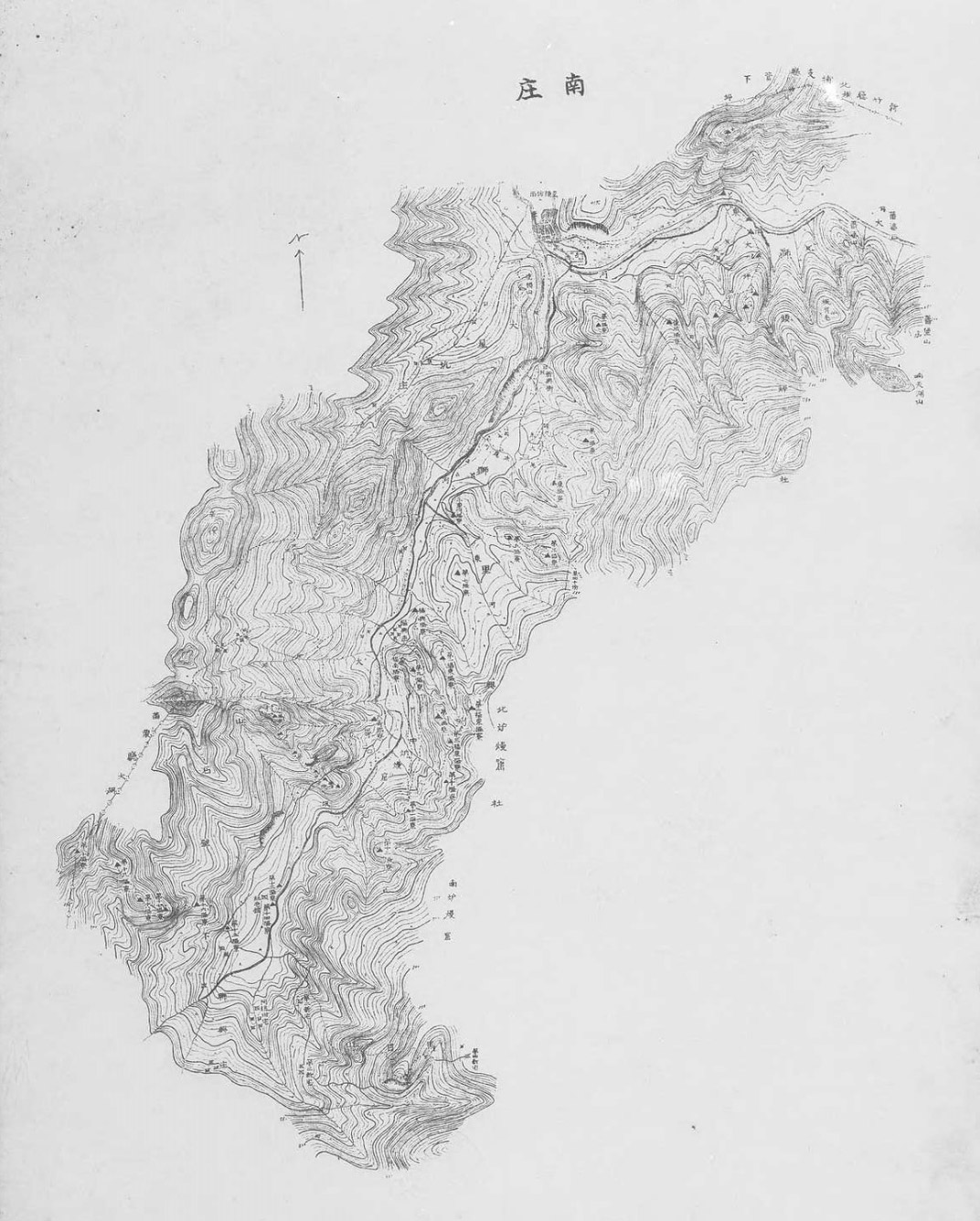

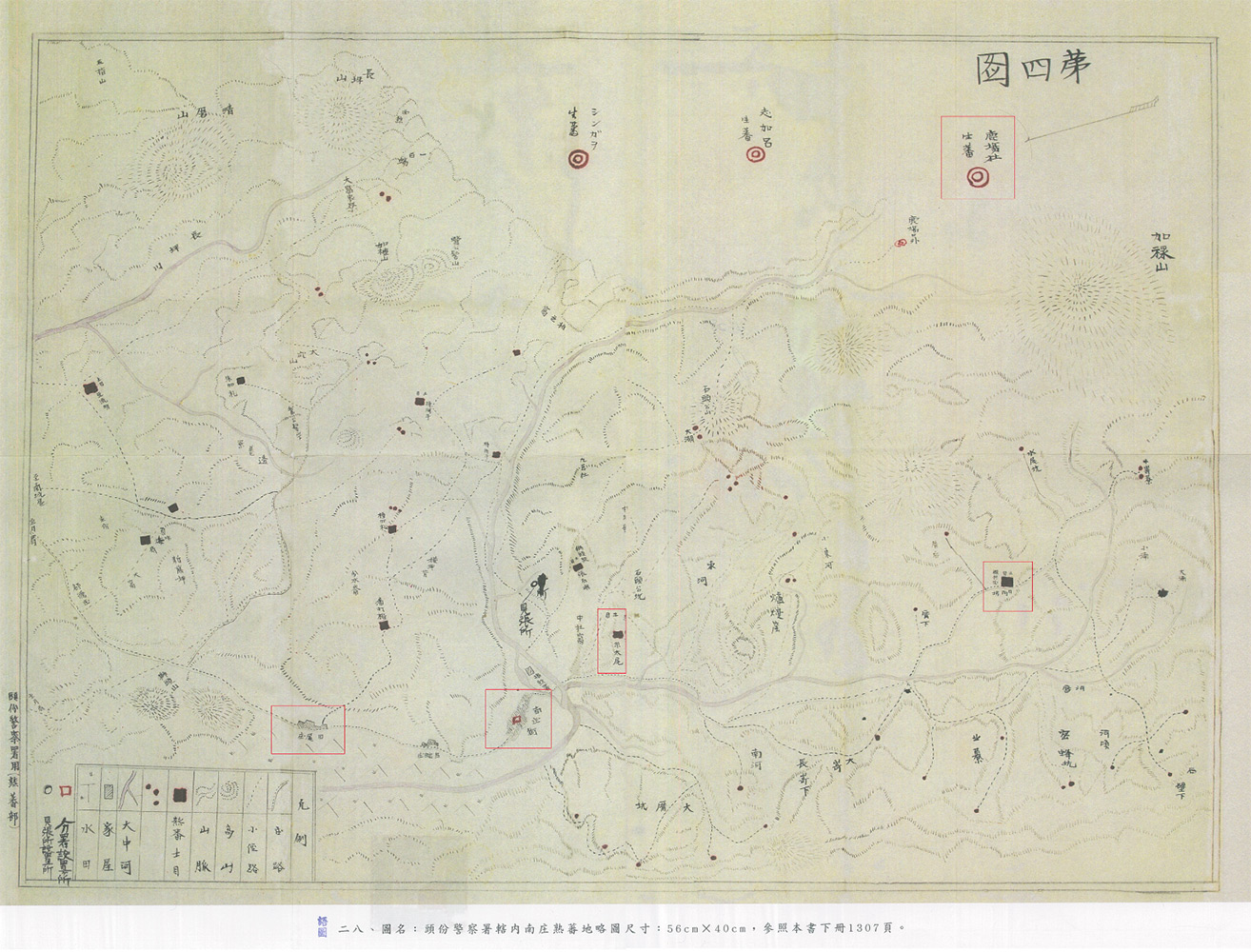

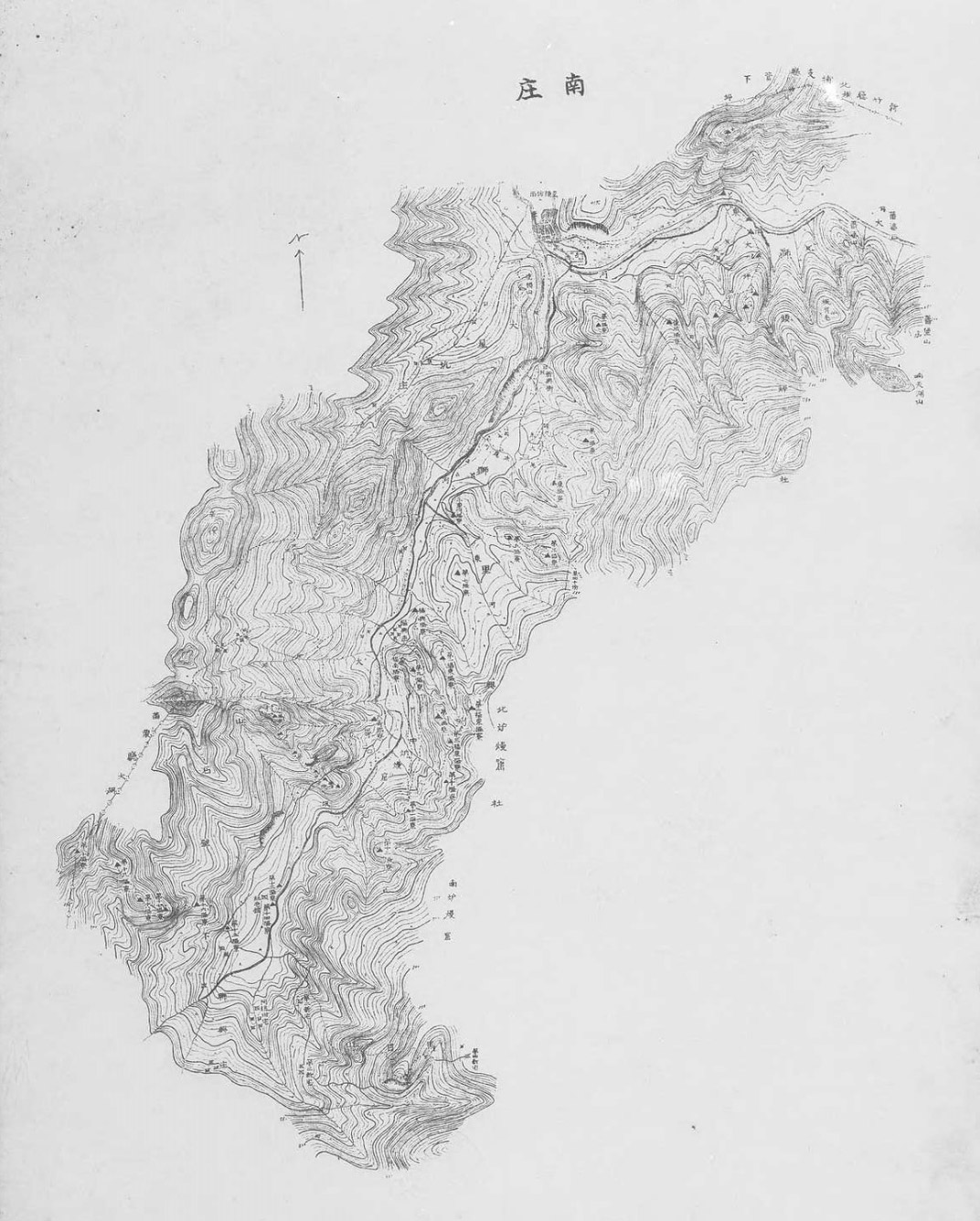

南庄約位於苗栗縣東北與新竹縣交界處,廣義的南庄可等同於今日苗栗縣南庄鄉,最狹義的南庄則可指稱當地漢人重要聚落,即南庄街(今南庄鄉西村、東村)一帶。南庄位於中港溪流域的上游,南庄之「南」,係因其位於先開發的田尾庄(今亦位於苗栗縣南庄鄉境內北側)之「南」,故被稱為南庄。

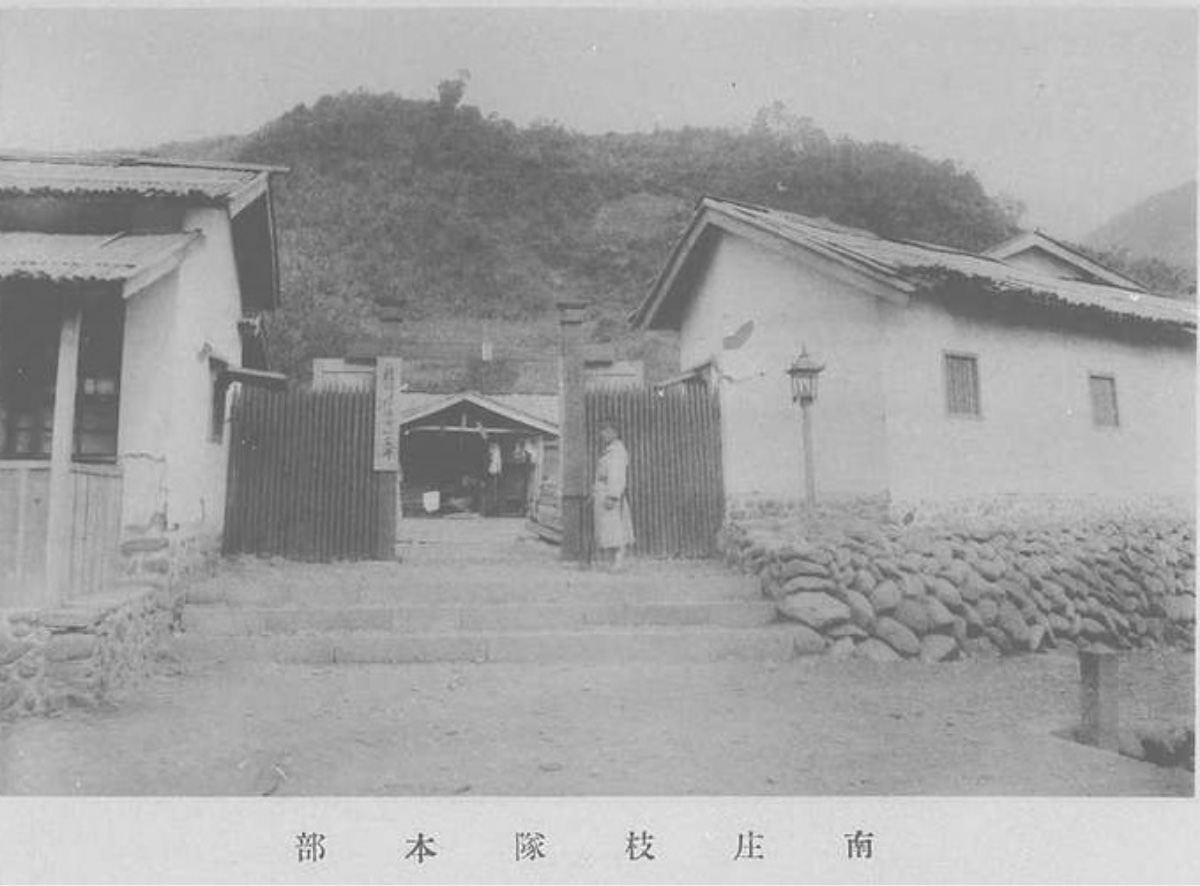

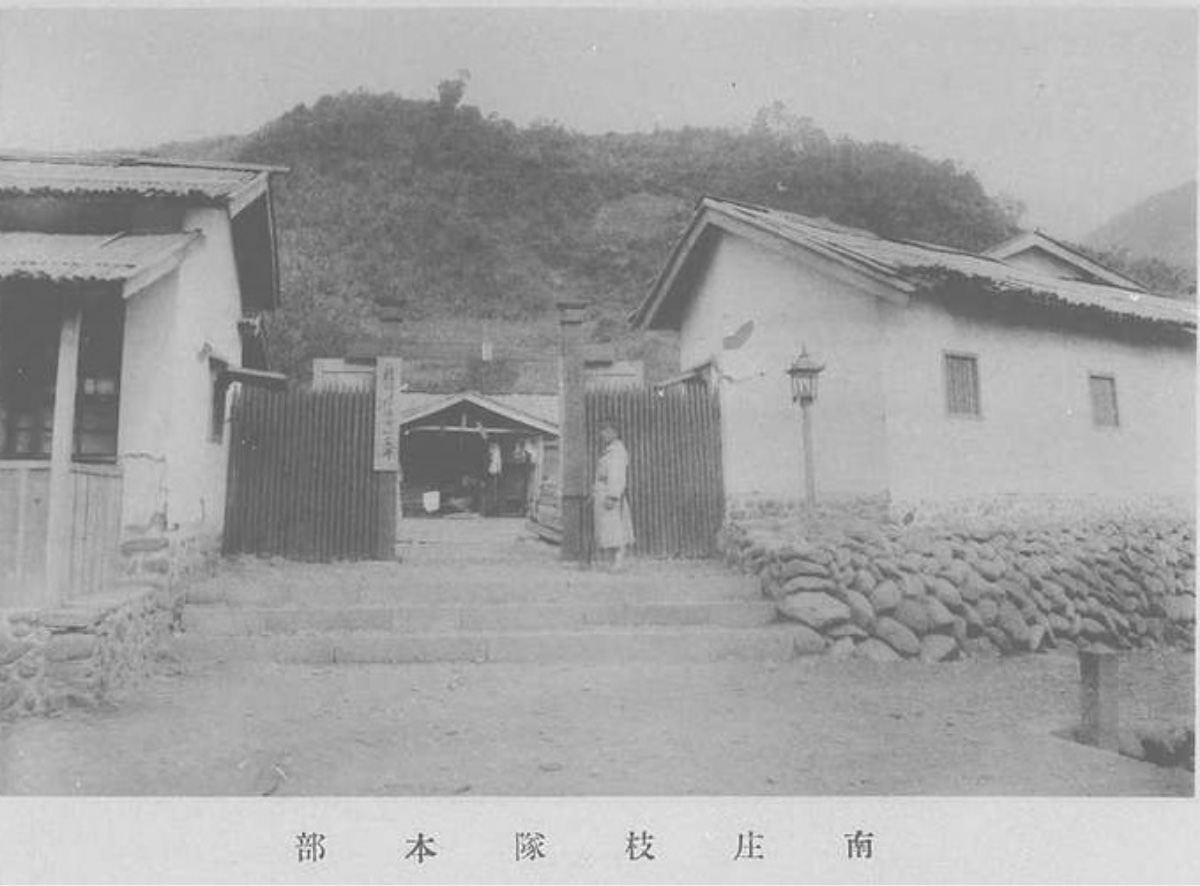

南庄事件爆發時,鄉里間即有傳聞,日阿拐等人將率眾包圍南庄街,一時引起當地人恐慌紛紛離去避難,後日軍組成南庄支隊討伐日阿拐,其支隊本部亦設於南庄街。南庄地區的原始居民為道卡斯族、賽夏族與泰雅族,但隨著漢人遷入,今日南庄鄉人口約七成為客家人,賽夏族及泰雅族兩法定原住民族人口僅佔兩成左右。

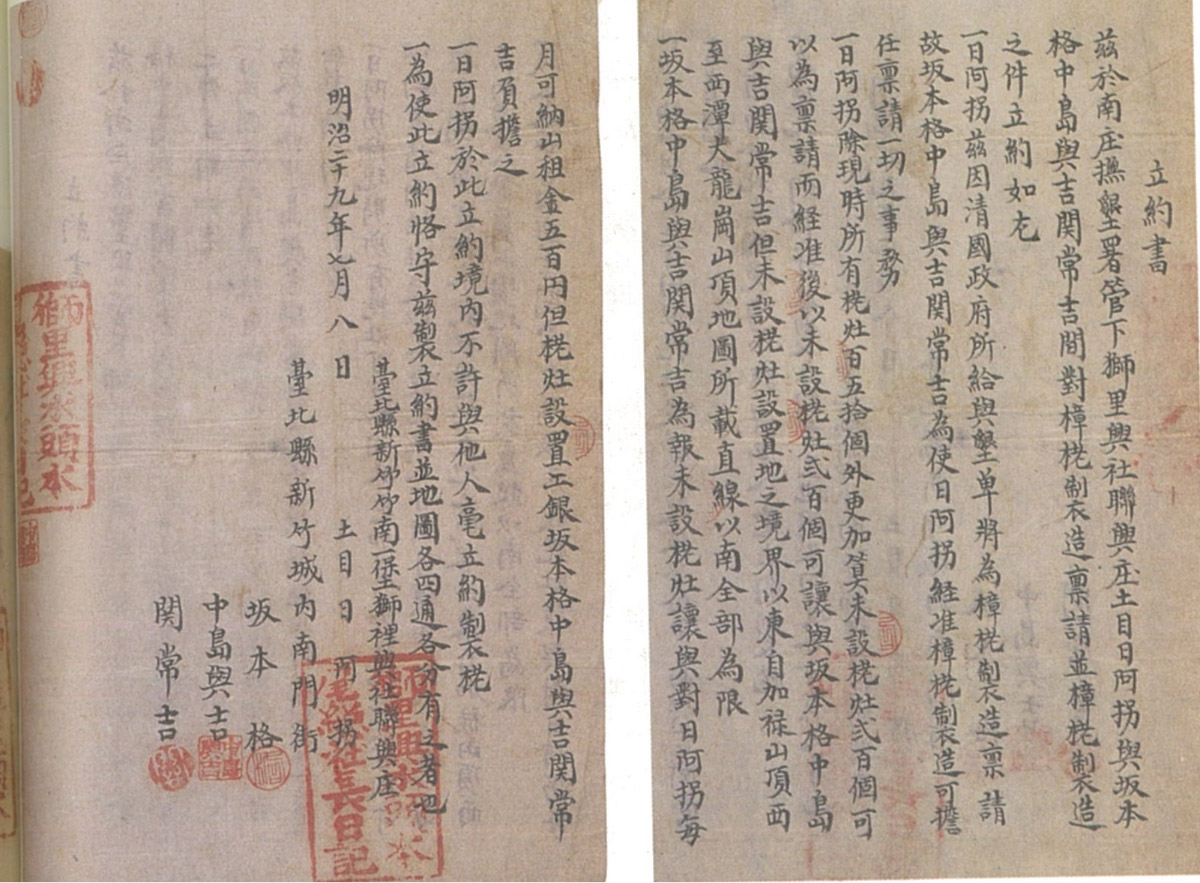

山工銀,可以視為一種地租,或是一種山林使用費,由賽夏語語源來看,山工銀在族語中被稱為sinemeL noka rakeS,也就是樟租;另外也可以稱為SinemeL noka noliw,即腦寮租,由此可知對於賽夏族而言,這種地租(sinemeL)與樟腦開發息息相關。

那山工銀有固定價格嗎?在伊能嘉矩採集到的資料中,清代晚期南庄基本上每個腦灶每月約需交一元四角的山工銀,另外伐木一根或製板一張則須付一角半,但這顯然並非定例,而會隨著時間改變,進入日治時期,加入日商競爭後更是如此。前面我們提到過的日阿拐與日商的契約一灶就已經需要二圓五角,而且這還低於平均價格呢。

另外,伊能嘉矩在《臺灣蕃政志》將山工銀視為一種帶有和親費用概念的番租,帶有防止原住民族對進入山地的漢人出草的意義,此亦可視為山工銀除了地租概念外的另一特色。

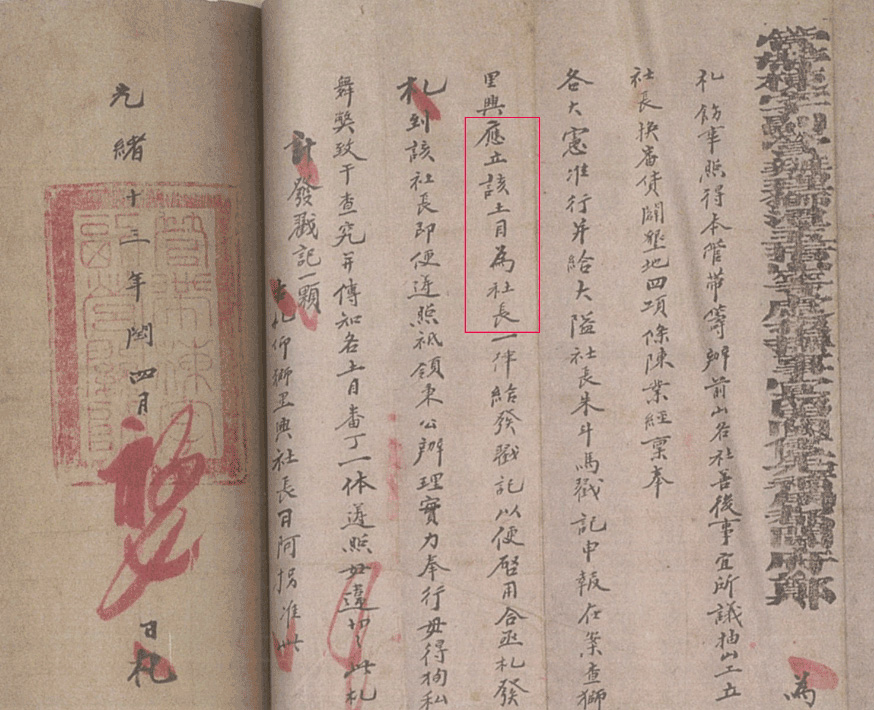

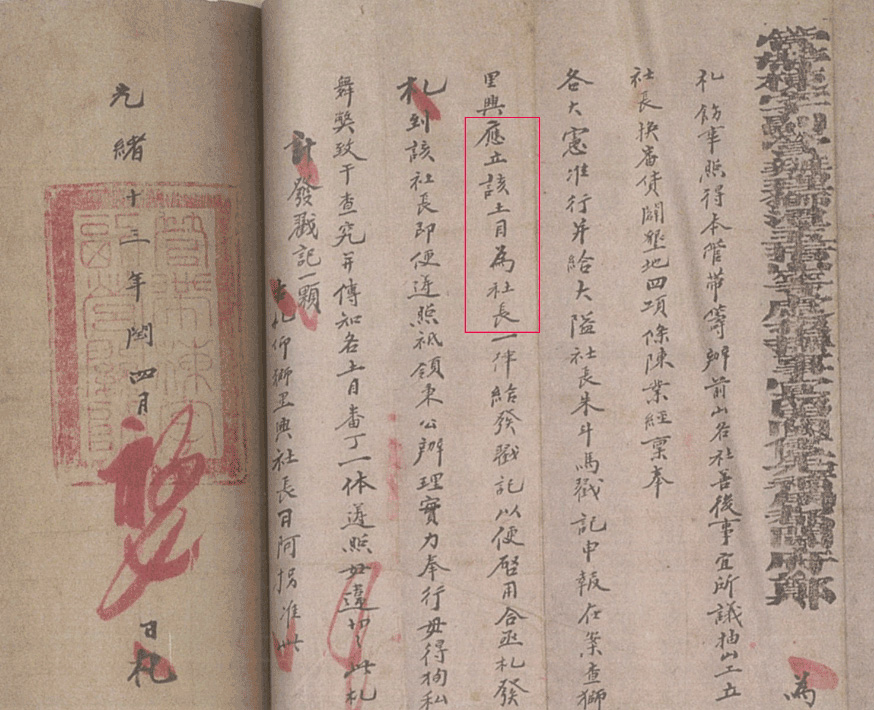

日阿拐(Basi Baunai)約出生於1840年,是南庄事件的核心人物。他原本是漢人,後為賽夏族人日有來收養,而日阿拐本人亦無親生子女,故收養了五子一女。日阿拐居於南庄南獅里興社,後成為該社領袖。1887年日阿拐「撫番有功」,當時負責執行開山撫番工作的將領鄭有勤因此立其為「獅里興社社長」,發給戳記,同年賞賜日阿拐軍功六品。1894年,日阿拐捐助山東賑災,獲封監生。

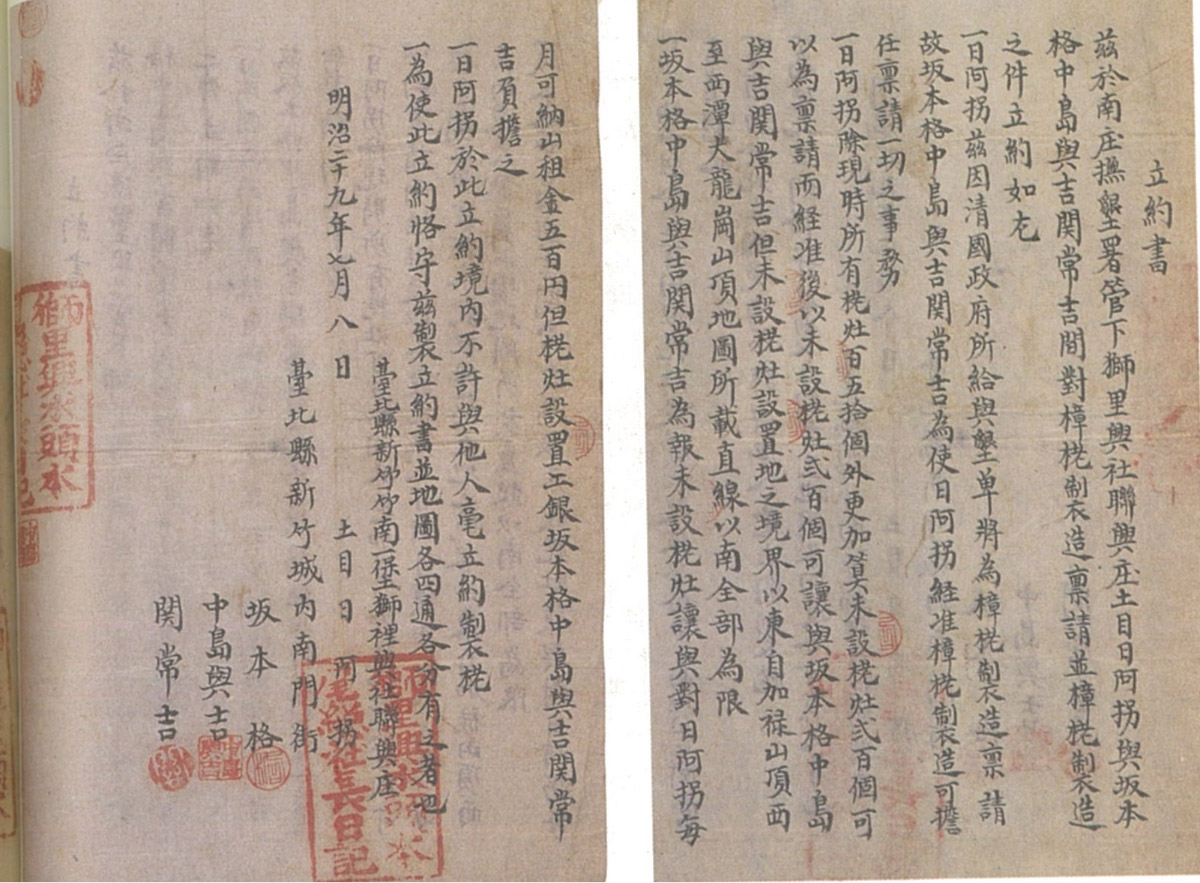

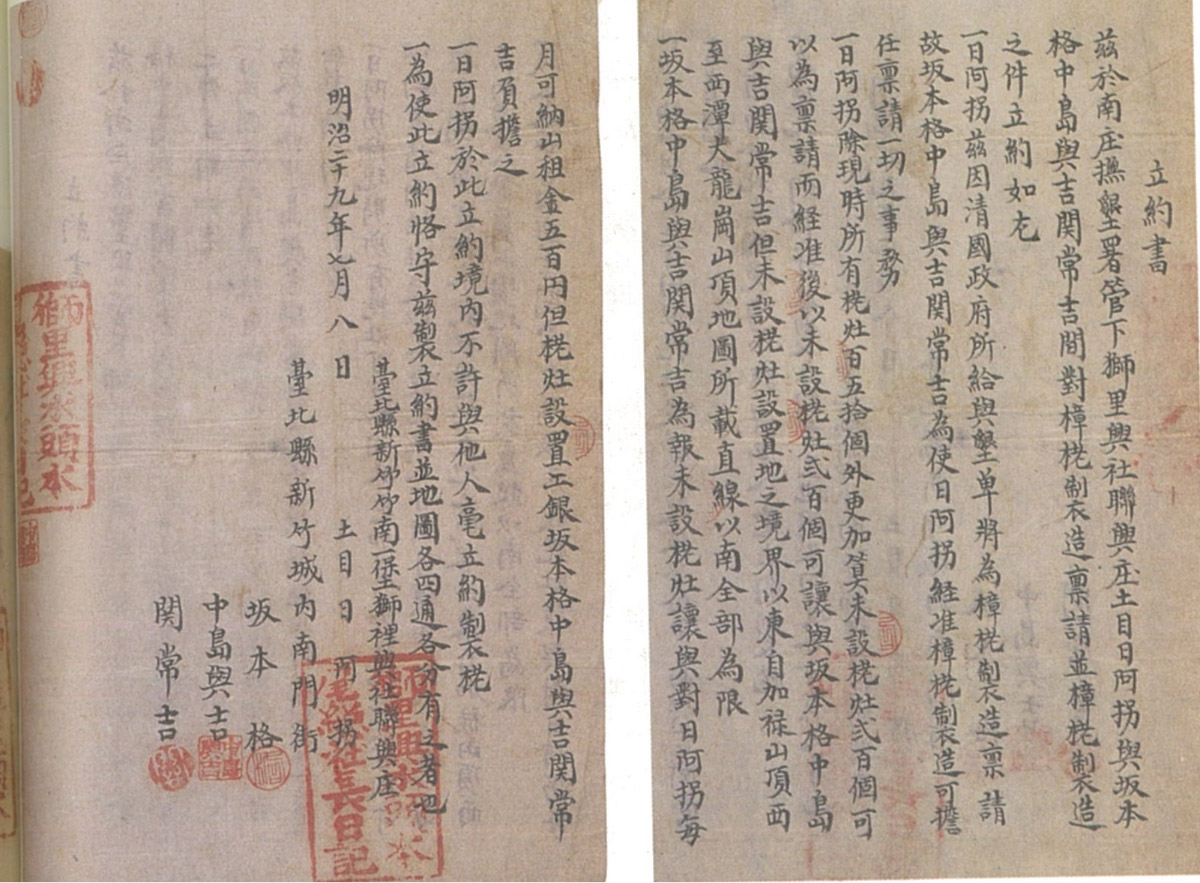

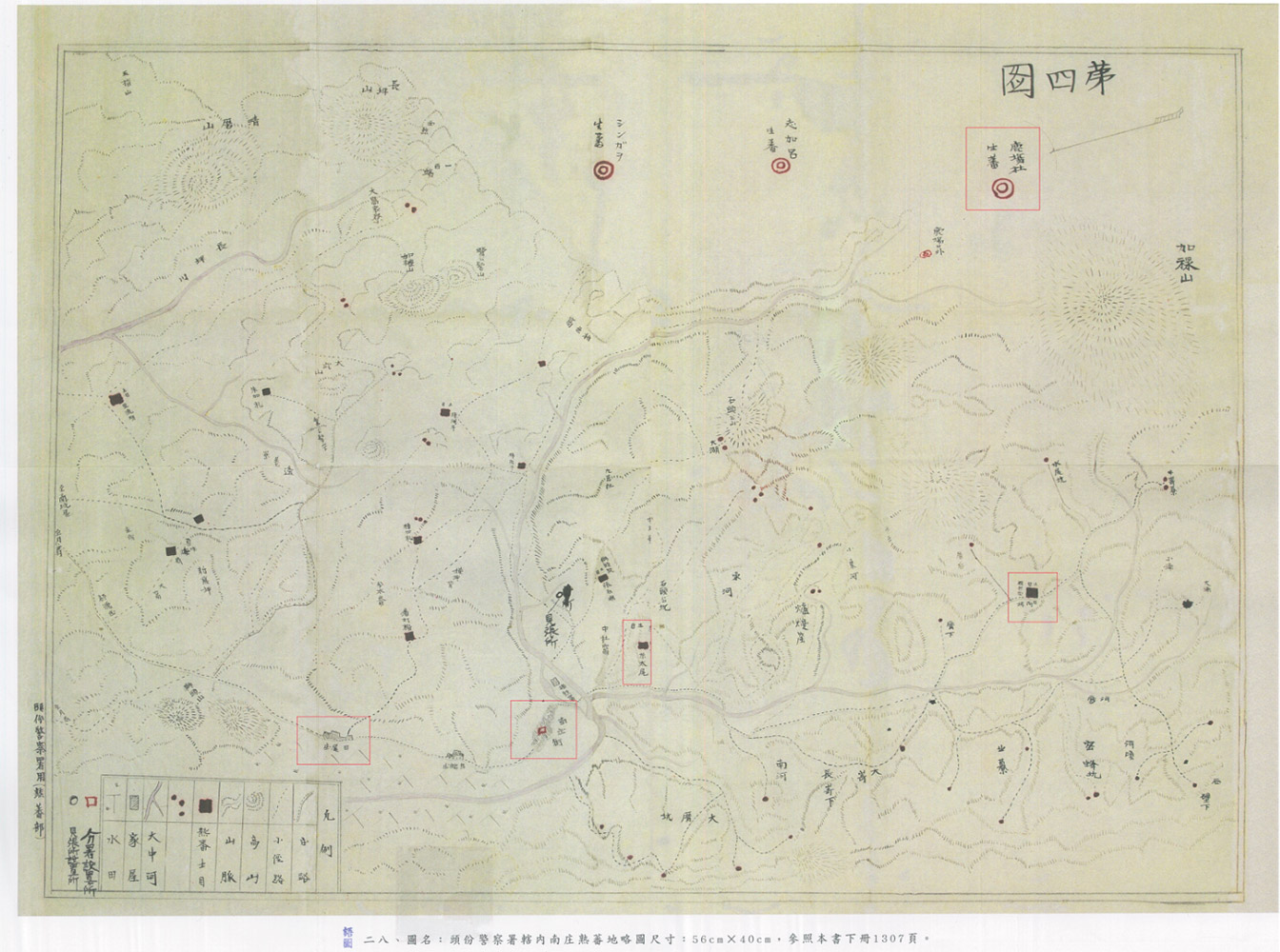

由此可知,日阿拐與清朝官方關係良好,受准開墾南庄地區土地外,同時負責管理獅潭、南庄一帶的山區,並向漢人腦商收取山工銀。到了日治時期,1896年總督府成立撫墾署,積極鼓勵日人投入製腦業。同年日人坂本格等三人與日阿拐簽立合約,明定設立的腦灶數量為200個,且日商必須每月支付500圓做為山工銀。但因後續山工銀拖欠,加以日人欲申請開墾樟樹砍伐完畢後的土地,種種利益與權利糾紛衝突之下,日阿拐最終決定率族人起事反抗,南庄事件於焉爆發。

1902年7月,日阿拐聯合泰雅族鹿場社頭目太祿及客家人等起事反抗,攻擊隘寮、包圍南庄支廳,一時引起南庄街上人群恐慌逃難,但不久即受日方鎮壓。同年底,日阿拐拒受招撫,退入山間,隔年因病去世,享年63歲。

太祿(Tarao Wawai)為泰雅族鹿場社領袖,部份史料稱呼為太老(大老)。鹿場社雖非大社,但其社周遭擁有豐富未開發的樟樹資源,頗受日方注意。紀錄中,太祿亦多次到撫墾署,看似與官方關係不差,但卻最終選擇與日阿拐共同起事。日方認為太祿「仇視製惱人」,但由其它資料來看,太祿實際上十分熟悉樟腦產業與當下時局,故為何仍選擇與日阿拐聯合起事,尚待學者進一步的考察。

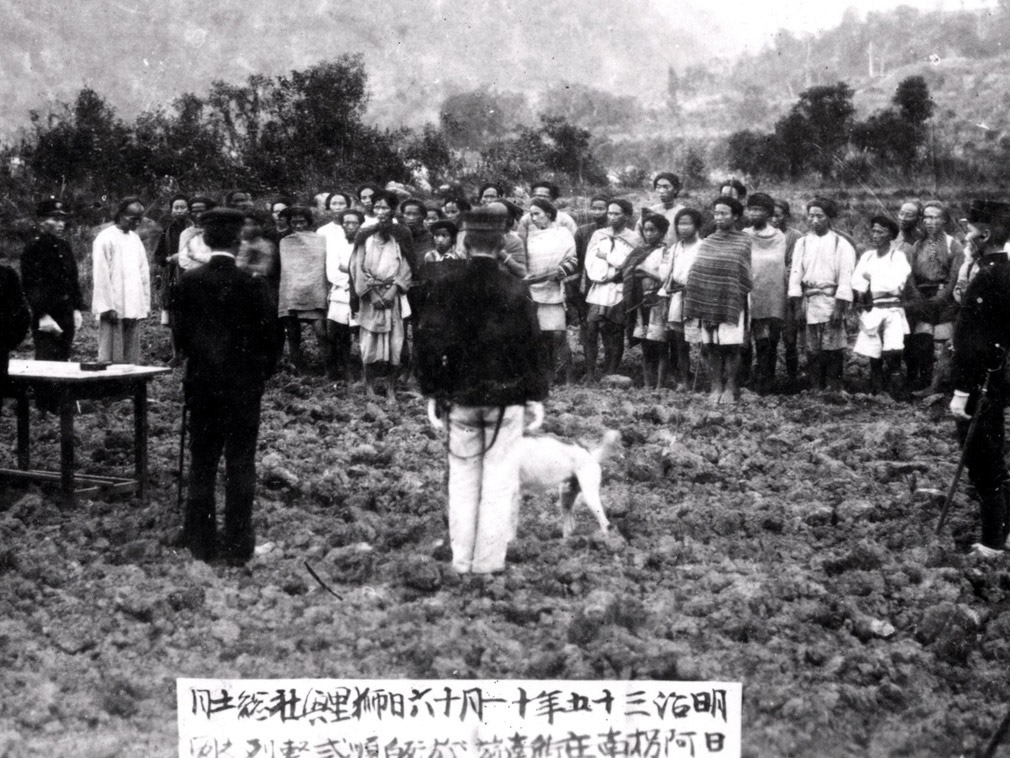

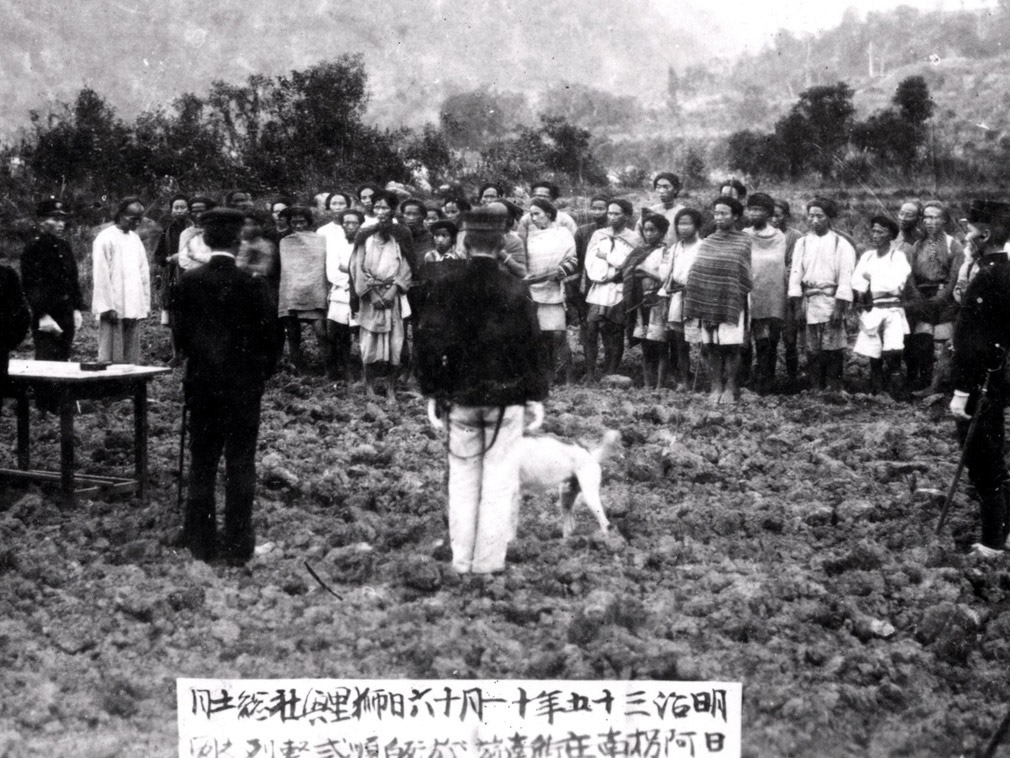

南庄事件後期,日方欲招降起事兩大主謀,即日阿拐與太祿。太祿首先於10月21日參與第一次歸順式,但他提出的要求卻被日方推託,不被准許。到了11月17日,太祿再次與家人一同下山參與歸順式,上午還高高興興地參觀南庄街,但到午後歸順式舉行之時,日方卻早已佈置完畢,以發生「暴行」為名當場格殺了太祿與三十餘名原住民。

「獅里興」社,乍讀之下似乎與南庄附近的獅頭山有所關聯,但實際上,「獅里興」乃賽夏語Say ray’in的客語音譯,係小東河流域賽夏族群的自稱,此區域約有三個賽夏族聚落,分別為ririyan、bahi:an及pangasan,明治29年(1896年)南庄撫墾署依地理區分,分出由ririyan一社組成的北獅里興社(Say ririyan)和bahi:an及pangasan合成的南獅里興社(Say bahi:an),北獅里興的領袖為絲大尾,南獅里興則為日阿拐。 因此,「獅」一詞,並非來自於獅頭山的意譯,而是賽夏族語Say的轉譯,ay作為接頭語,接在物品、人名前可作為該物(人)的所在地之意,而此也是「Say」Siyat(賽夏)族稱呼的由來喔。

狹義的南庄可指稱當地漢人重要聚落,即南庄街(今南庄鄉西村、東村)一帶。南庄事件爆發時,鄉里間即有傳聞,日阿拐等人將率眾包圍南庄街,一時引起當地人恐慌紛紛離去避難,後日軍組成南庄支隊討伐日阿拐,其支隊本部亦設於南庄街。

蕃婆石,南庄地區地名,位於今南庄鄉東村靠東河處。其地名由來有多種說法,其中一說稱此地原有一塊長方形大石,高度離水面二公尺餘,石頭後方有傘狀高大樹木,樹下正適合乘涼,故附近年長的原住民婦女會到此地織布、洗衣及聊天,故得名。

另一種較為神異之說則稱此石原本在東河上游,有一天原住民婦女到此石上洗衣織布時,巧遇山洪爆發,該石及婦女都被沖往下游,但石頭卻神奇的浮於水面,最終停於此處,石頭上的原住民婦女等亦皆無事,故被取名為蕃婆石。1970年,因芙安颱風侵襲,此石沉於河床下,今僅剩地名。

以上各說均為巷談,但可以知道此處地名與原住民族有著密切之關係。

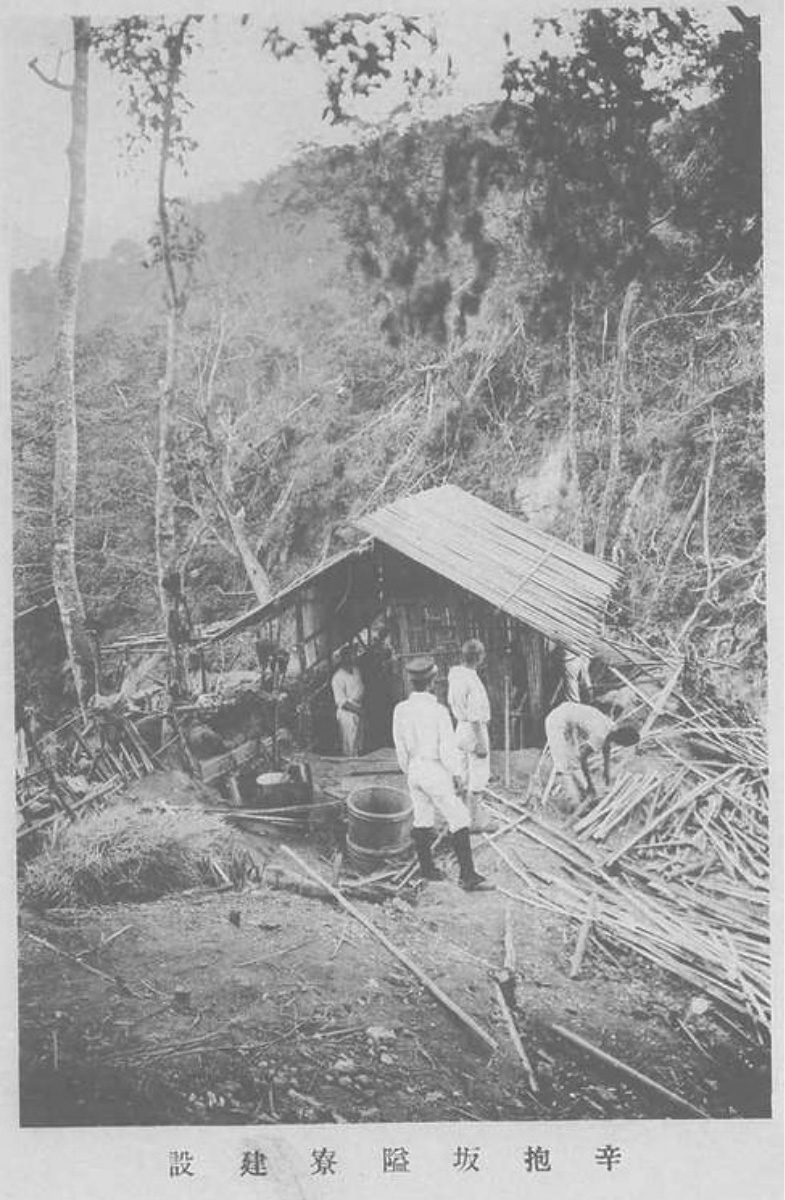

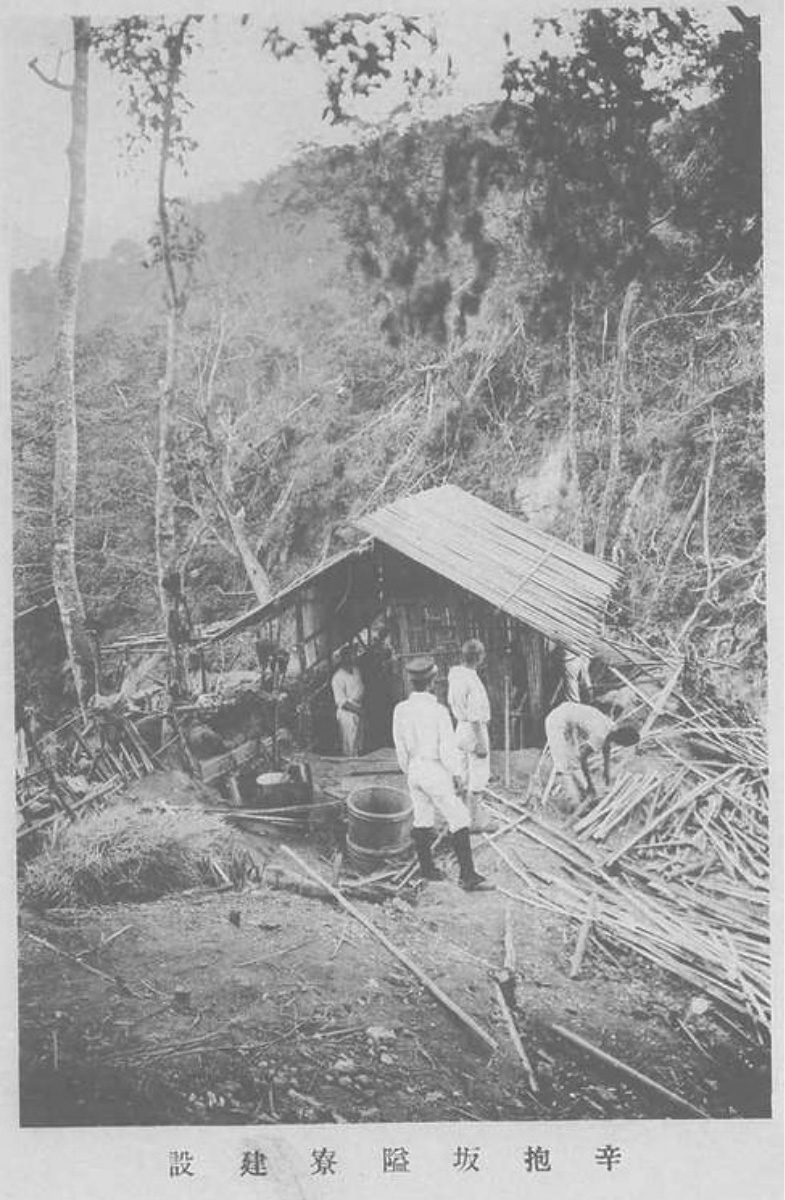

辛抱坂,日治時期以此地劃分出南北獅里興社,亦是南庄事件爆發時,日軍極欲攻佔的要地。坂,在日文中乃坡道之意,故登上辛抱坂,即可掌握制高點攻擊位於山坡南麓日阿拐的居宅。

辛抱坂之稱,今已不存,同樣地點現在當地人稱呼為「長崎下」。崎,同樣有著斜坡的意思,因此原地名雖然已經消失,但我們仍能從現今的地名中看出蛛絲馬跡!

南庄事件中,日阿拐據守的陣地據說在一個當地人稱「紅毛館」的地點附近,這「紅毛館」之名是怎麼來的呢?

目前歷史資料並不完備,但地方口傳當年荷蘭人(紅毛)曾在此建館居住之說,就史實而言不太可能;另一說則稱有西洋人(英國人)為了購辦樟腦,曾在此建館,故得名。兩說目前均不可考,後說雖配合開港通商歷史略有可能,但目前未見史料記載,但紅毛館地近樟腦林區,確實有些微可能西方樟腦商人(或其買辦)深入至此建館。另外值得一提的是,目前該地「蓬萊村」地名,看似與紅毛館已無關聯,但實際上是在戰後,政府取紅毛館之「紅來」諧音而得蓬萊村之名,可見地名演變的趣味。

日阿拐、絲大尾這些人被日方視為大社的總頭目,但是在賽夏族的傳統中,雖然確實有各姓氏的長老,族人也會依表現公推一位對外協商的領袖,但是這些領袖似乎和能統帥一個甚至數個「社」的總頭目不太相同,那麼這些頭目究竟是怎麼出現的呢?

讓我們先回到清代,日阿拐等人被負責開山撫番的清朝將領鄭有勤封為「社長」,也被稱為「(總)土目」,或許到了這個時候,這種新型領袖才正式在賽夏族社會中登場。而到了日本統治臺灣後,撫墾署繼承清代模式,稱他們為總頭目。同樣地,總頭目統治的「大社」,亦可能並非實際部落單位,而是理蕃行政下的空間單位;至於那些記載中大社下轄、常常變動的賽夏族「小社」,也可能係指開墾地或是腦寮,而非我們今日理解中的原住民聚落。

由「社長」、「總頭目」、「大社」、「小社」這些名詞我們可以見到國家力量對於賽夏族社會組織的改變,但必須強調的是賽夏族人並非只是被動接受,也有賽夏族主動應對、將原本的社會文化融入其中的層面存在。

在今天的南庄國中司令臺後方,有著一個供奉南庄事件相關人等的古墓, 上面書寫著「萬善諸君之義塚」,據稱古墓原於南庄國小,後重修遷至南庄國中。

古墓雖被地方認定供奉著南庄事件的起事者,但在日阿拐後裔日進財先生的口述中,該墓所埋骨的是泰雅族人,而非賽夏族。並且非南庄事件的戰死者,而很有可能是第二次歸順式中被日方藉故屠殺的太祿及其族人。

南庄地區的賽夏族重要領袖,除了涉入南庄事件的日阿拐外,尚有絲大尾、張有准等人。絲大尾,在日方紀錄中,他是(北)獅里興社的總頭目,1897年同日阿拐、張有准等賽夏族領袖同獲日本官方許可製腦,擁有487鍋。絲大尾及他的繼承人絲卯乃似乎與日本官方關係不錯,除了有率同族十七度赴撫墾署的紀錄外,並曾協助官方協調與泰雅族部落間之關係。

南庄事件中,絲大尾似乎並未參與反抗,其居所反是官方部署軍隊的地點之一。南庄事件翌年(1903年),絲大尾的繼承人絲卯乃上書請求納稅取得土地權利一事,獲得總督府參事官持地六三郎的肯認,相對於參與南庄事件被沒收土地的日阿拐家族,絲家似乎選擇了一條不一樣的道路。

目前大家熟知的「賽夏族」,主要分佈於新竹縣、苗栗縣淺山地帶,可約略劃分為北群和南群,南庄地區就是南群的居地之一。考諸史料,在清代文獻中,南庄的賽夏族往往被稱為「南庄化番」或者是「合番」,到了日治時期,雖然部份學者仍將他們視為平埔族道卡斯族的一支。但如伊能嘉矩在其1904年的著作《臺灣蕃政志》中已提及這群人稱為「Saisiett」,此後世人逐漸認知「賽夏族」為一獨立原住民族。

賽夏族現在最有名的,除了矮靈祭,便是他們十分特殊的「姓氏」,如日、絲、豆、風這類少見於漢人社會的姓氏。這些姓氏起源於清代,當時官方賜漢姓,賽夏族於是將他們的「家名」盡量意譯成漢姓,清末至日治初期一些知名的部落領袖,如日阿拐、絲大尾等的姓氏都是例子。有趣的是,這幾位出名的賽夏族領袖其實都是漢人血統,只是為賽夏族所收養,這樣的事情在賽夏族中亦非屬罕見,讓人不禁想問那麼誰才能算是「賽夏族」呢?

若從文化層面進行討論,賽夏族以父系氏族傳承為主,不同的姓氏除了辨別家族來源、避免亂倫外,賽夏社會各式祭儀的分工也往往以姓氏為中心,譬如矮靈祭內部由朱姓主祭,但場外的勞務則是由風姓主導,而賽夏族南群的聚落(小社)也往往是由一到兩個姓氏氏族構成,並隨氏族遷移而移動。因此賽夏族以姓氏氏族為中心,藉此凝聚社會與族群共同意識,雖然外在不斷與漢人、泰雅族以及日本人交流,甚至部份文化有涵化現象,但最終仍會回歸到賽夏族群認同,這是這個小但堅實的原住民族構成的重要因素。

| 漢姓 | 族語氏族名 | 族語原意 |

|---|---|---|

| 風 | ba:ba:i’ | ba:i’,「風」的意思 |

| 高 | kaybaybaw | Ibabaw,「高」的意思 |

| 根 | kaSa:mes | ha:mes,指「樹根」 |

| 樟 | minrakeS | rakeS,指「樟樹」 |

| 蟹 | karkarang | ka:ang,「蟹」的意思 |

| 日 | tanohila | hila:,指「太陽」 |

| 九芎 | Sayna’aSe | ‘aSe:,指「九芎樹」 |

| 蟬 | kamlala:I’ | lala:i,「蟬」的意思 |

| 狸 | botbotol | botol,「狐狸」的意思 |

| 絲 | tataySi’ | isi’,紫茄色(si’的音譯) |

| 血 | kaSramo’ | ka ramo’,「血」的意思 |

| 潘;錢 | Sa:wan | 象徵樹枝交錯 |

| 豆 | tawtawazay | tawtaw,指「花生」 |

| 朱 | titiyon | Tiptipbon,指「薏米珠」 |

| 夏 | haeyawan | ha:wan,指夜晚(ha的音譯) |

| 獅 | Saytibora’an | 來自Saytabtab,藤塀,今已消失,可能是say的音譯 |

前面我們提過賽夏族的「姓」十分特殊,那麼賽夏族總共有幾個姓呢?在1917年小島由道的紀錄中,賽夏族總共有十六個姓,但其中「血」和「獅」兩姓在調查時已經趨近滅絕,而不同姓氏間,人口數的多寡也十分懸殊。我們用表格來認識賽夏族的姓氏吧!

由表格我們可以發現,賽夏族的漢姓確實多數來自族語的意譯,少部份則是使用音譯,但賽夏族人現在可不只限於這些姓氏喔,同氏族的人也可能有不同的姓氏,這是為什麼呢?原來在日治後期,日本人曾經推廣日姓,使得部份族人改成了日本姓氏。而到了戰後,又得重新登記漢姓,在這幾次轉換中,同氏族的族人有些就變成了不同的姓,比方說豆姓,就區分出了豆、趙二姓。但是他們的氏族並沒有因此出現混亂的現象,因為族語中的氏族名並沒有變動,只有出現一氏族分出複數姓的狀況,而沒有發生一姓混雜有不同氏族,這也可見即使統治者與其政策不斷變動,賽夏族社會仍然持續以自己的方式適應。

北苗栗的漢人開拓史,可以說是一部沿中港溪上游往內山挺進的開發史,有關中港溪週邊的史料記載,最早可以回溯到明鄭時期,但大致上到了清乾隆末年,中港溪下游平原才開墾完畢,漢人開始往內山開發。開墾南庄的漢人主力是客家人,也因此今日南庄鄉人口近七成為客家族群。但是清代的南庄地區自然非屬無人地帶,該地原本的住民,即賽夏族南群和泰雅族鹿場群等,隨著漢人拓墾的腳步,也開始面臨傳統領域流失的問題。

十九世紀上半葉,漢人逐漸朝更上游的中港溪支流流域開墾,與當地的賽夏族產生了更多的交流,代表人物如嘉道時期的著名「番割」黃祈英,就以成為賽夏族部落領袖女婿的方式開展拓墾事業。此外,臺灣開港後成為重要出口商品之一的新興貨物「樟腦」,作為其原料的樟樹,普遍分佈於臺灣中北部山區,當淺山地帶樟樹被砍伐完畢後,腦匠、腦商自然進一步往內山推進,也因此與當地原住民族產生更多衝突。但除了衝突,雙方亦互相合作,共同發展樟腦產業。在此既競爭又合作的歷史脈絡下,先是1885年來臺之劉銘傳的「開山撫番」政策,清朝官方勢力開始踏足賽夏族領域,而後是1895年臺灣割讓給日本,日本殖民政府也嘗試掌控南庄蕃地,這些歷史變化都導致了南庄地區的社會網絡更趨於複雜。

樟腦曾是臺灣山區最重要的產物之一,原本就應用於驅蟲及做為中藥藥材。在十九世紀末,樟腦成為西方新發明的無煙火藥及賽璐珞不可或缺的原料,因此海外需求大增,嗅到商機的商人開始往山區推進,僱人砍樹及熬製樟腦。臺灣開港後,清朝官方曾兩度嘗試將樟腦收歸官方專賣,但最終均告失敗,只能改以課稅(或防費)的方式處理。

樟腦產於山區,亦即多屬原住民族生活的領域,達飛聲(James W. Davidson)的觀察「樟腦問題其實就是『生番』(savage)課題」可謂切中要點。賽夏族的傳統領域亦與樟腦產區重疊,但賽夏族的應對方式並非一昧抗拒漢人入侵,而是對製腦商人收取「山工銀」,與腦商合作製腦。

到了日治時期,日方初始時仍奉行原本的製腦模式,日阿拐等賽夏族領袖改和日商簽訂製腦合約,但合約背後卻隱含著土地使用權和所有權的問題。到了二十世紀初,樟腦跌價,由此引發日商山工銀遲納、樟樹砍伐完畢後的土地開墾等問題,成為1902年南庄事件爆發的原因。

前面我們提到了樟腦的重要性,但你可曾想過這美麗的白色結晶是怎麼從一棵棵的樟樹轉變而來的嗎?腦匠要製作樟腦,首先要先上山砍伐樟樹,然後將樟樹樹幹刨成約7.5~10公分左右的木片,收集好一定數量後運至「腦寮」。腦寮通常不會離樟樹產區太遠,因為即使削為木片,樟木原料還是太重,運輸不便。

在腦寮中會設置腦灶,腦匠會先將樟樹片切成更小的碎片後放入裝滿水的蒸餾器中蒸餾,形成含有樟腦的水蒸氣升入上方倒放的陶壺凝結,再經過冷卻箱最終形成晶體,這就是最粗製的樟腦結晶了。傳統中式腦灶一列約有十個灶孔,而在日治時期參考只有一個排放氣體孔位的日式腦灶改良成新式灶,製腦效率更高,而且可以獲得更多的副產品—樟腦油。