霧社事件──歷史研究與轉型正義

楔子

事件概述

一般認為,起事的領導人是馬赫坡社的莫那.魯道,他是部落的領導者,也曾是日方重點籠絡對象,曾參與官方觀光旅行遊覽日本,但深知日本官方武力的他,卻仍然選擇起事,此點曾讓日人十分不解。

起事當天,即10月27日,族人們先於凌晨進攻各駐在所,毀壞電話線,阻絕聯外管道。當日因為是日本神社祭,霧社公學校操場舉行運動會等活動,多數霧社當地日人官員、家屬聚集到了操場,因此族人派遣青年隊於八點左右進攻操場,殺害日人134人,老年隊等則進攻霧社分室等地,在這波攻勢中最高官位死者為能高郡郡守小笠原敬太郎。值得重視的是除了誤殺外,起事族人並未特意殺害相關漢人。起事後,族人集結後退回部落持續抵抗日方。

觀看之眼:霧社事件的各方解讀

日記中的霧社事件

在當時地方士紳的日記中,其實留下了不少有關霧社事件的記憶。臺中的張麗俊(中部地區士紳,晚年自號水竹居主人)連日在日記中記錄霧社事件相關報導。比如在10月27日當天,他在日記中馬上就記下了「是日,能高郡霧社學校運動會,無料蕃人反面,馘首多人云,致各處山界召巡查戒嚴焉。」雖然這有可能事事後補記,但同一時間臺中另一位重要士紳林獻堂也從家中僕人口中轉得知了這個事件,可見消息傳播之迅速。

此後數日,張麗俊持續關心霧社事件,除了前往閱報社閱讀報紙,把消息記錄到日記中外,他也寫下了自己的看法,比如起事族人必然「一種生靈定無遺類,洵可傷哉」的感歎詞句。

詩文與霧社事件

除了日記,當時的作家也有在報紙上發表相關創作,表達對於霧社事件的看法,譬如陳虛谷就用一村作為筆名,在臺灣新民報上發表了一篇「隨筆」,中期中說到:霧社蕃,獨加害於大和民族,而不加害於漢人,足見他對大和民族有不平在焉。他對漢人說:「同是歹命人,快快跑開吧」……雖則他們對我等有不殺之恩,但是大義滅親,我們儘管出義捐金出人夫費,援助官軍,誅除兇暴,這是進我們做個忠良小百姓一點的義務,管他蕃兄弟嫉不嫉恨,冷笑不冷笑。

文中族人對於漢人所言可能並非事實,但陳虛谷結合不殺漢人的事實,除了狠狠的諷刺了自己漢人外,也將原住民族視為「蕃兄弟」,拉近了彼此的距離。除了陳虛谷,臺灣文學之父的賴和,也留下了有關霧社的詩篇,如〈南國哀歌〉。

左派的看法

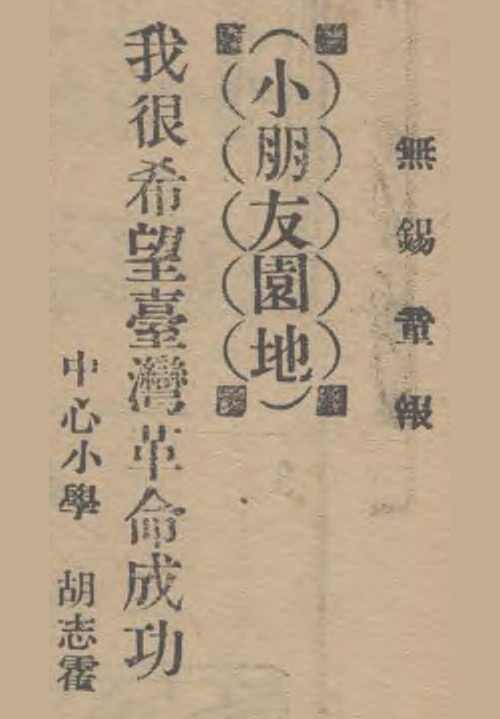

在霧社事件後,除了上述的一般士紳、文人外,臺灣還有一群左派人士試圖將霧社事件納入的他們的革命藍圖中。

事件當下,臺共領導人之一的翁澤生,立即於11月15日召開「慰問臺灣革命運動上海各團體連席會議」,發表〈上海反帝大同盟援助生番暴動宣言〉,其中提到「這次番人暴動的政治意義是:被壓迫民族反抗帝國主義革命鬥爭與臺灣革命的浪潮」、「吾等應站穩階級立場,快速起來反抗帝國主義,擁護番人的英雄鬥爭」。另一篇由署名陳元的糖廠工人投搞中,也提到「在將來的階級戰爭中,還有在日常與日本帝國主義的鬥爭中,資產階級所說的生蕃,最衰弱的民族,也將扮演重大角色」,他們不約而同的嘗試將霧社事件拉入共產革命歷程的脈絡中,開始考慮原住民族在共產革命中的角色,在這之後草擬的〈臺灣共產黨組織大綱草案〉中有著類似的見解,文件提及了「派遣同志到原住民間工作…像原住民解釋、宣傳民族自決」、「鼓勵原住民成立革命政黨」等項目,可見臺共等臺灣左派已將原住民族納入了臺灣共產革命的藍圖之中,但這種夢想,隨著1931年日本官方對於臺灣左派的強力打壓,成為了一現的曇花。

中國報章雜誌中的霧社事件

同一時間,並不是只有臺灣和日本本土認知到了霧社事件,在另一岸的中國,《申報》、《大公報》等重要報紙幾乎是逐日翻譯日本外電報導,那麼觀看這些報導的中國人他們又是怎麼看待這場在彼岸發生的事件呢?

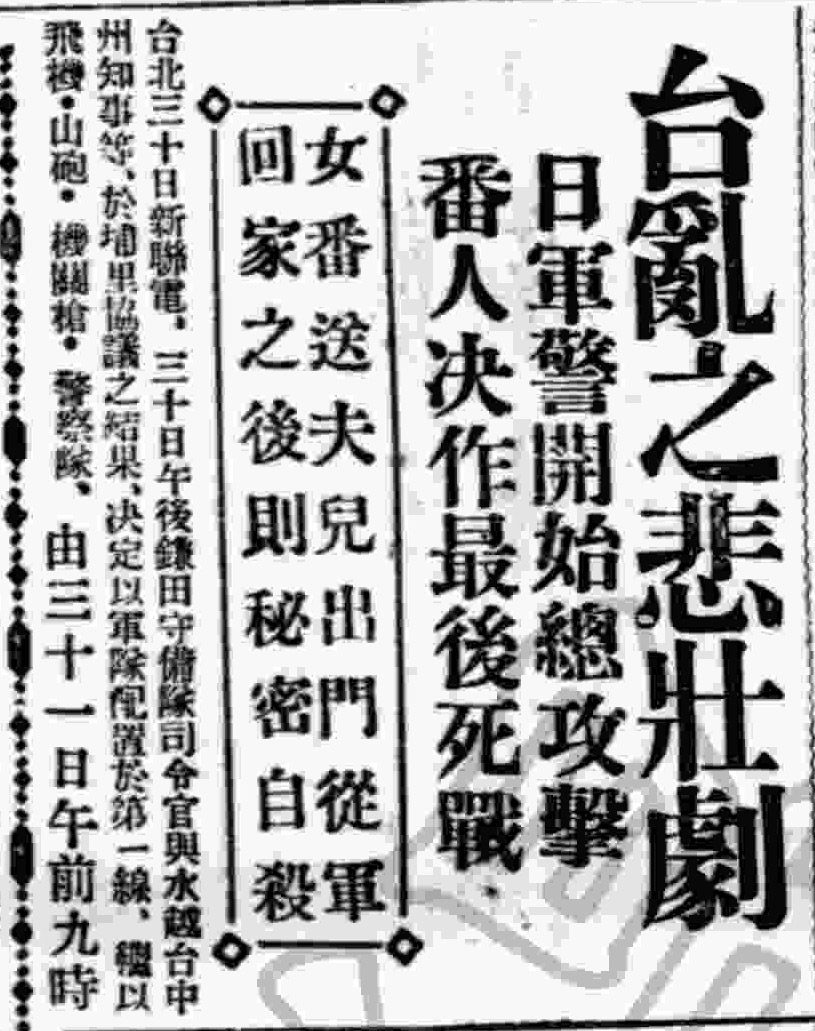

首先來看一則申報在11月13日的報導,標題名是〈臺灣民眾抗日真相〉,其中強調「臺人及漢族則無損傷,其目標之鮮明,蓋顯而易見矣」,這是不是跟臺灣漢人仕紳重視的內容類似呢?同時報導中也提到「至外間所傳霧社婦人自殺,以勗其夫若子作殊死戰者,係日人一面之詞,聞該社婦人被日人殺戮者達一百餘人」,亦即申報記者雖然只是翻譯外電,但卻判斷實際上是日人殺害了這些婦孺,如此解釋明顯並未隨外電翻譯而站在日方立場。更早的報導中《大公報》採用標題「臺亂之悲壯劇」,光是標題就可知道其立場。

小結

不同時空.不同故事──紀念碑與流轉的記憶

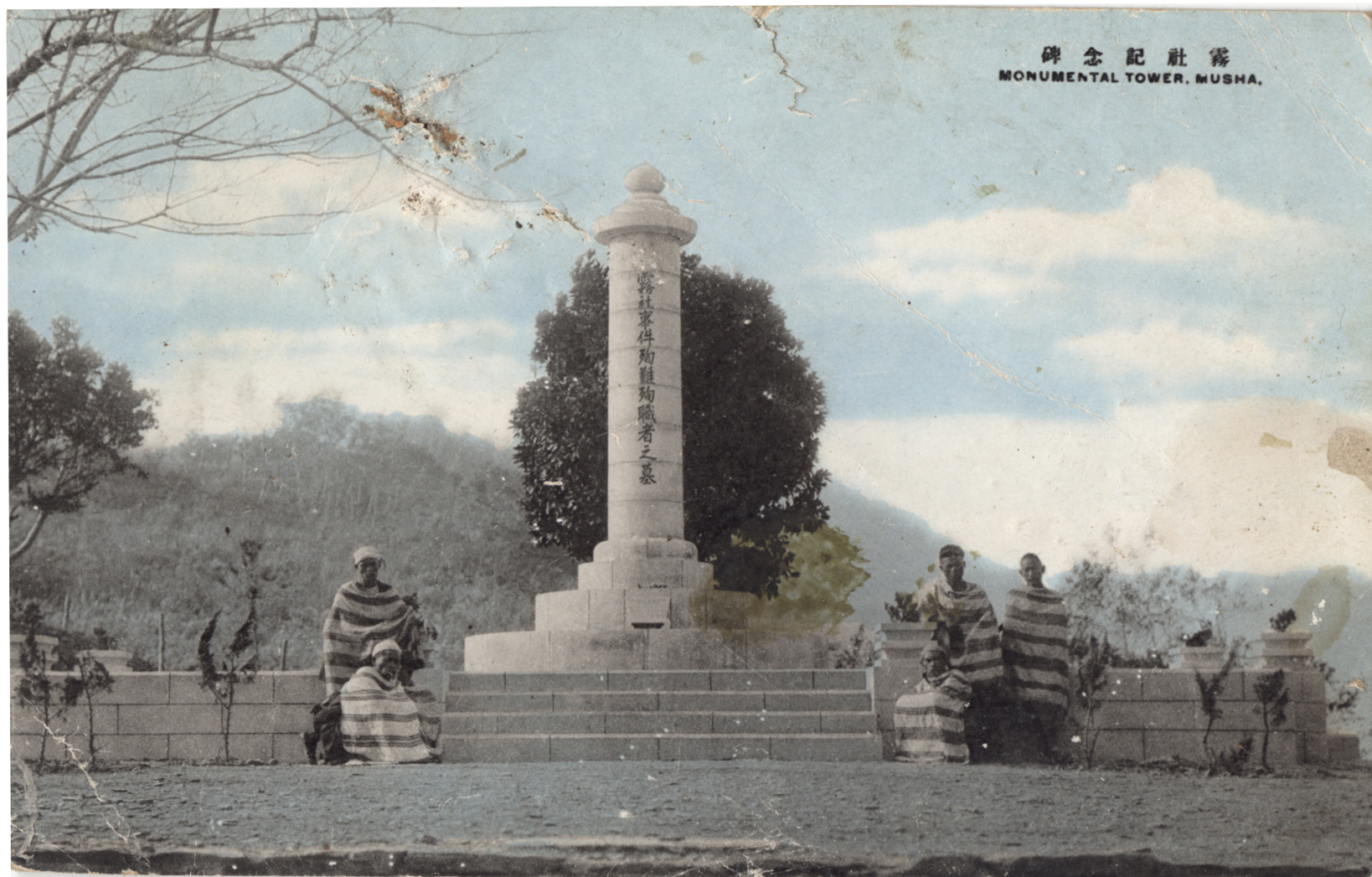

霧社事件殉難殉職者之墓

殉難殉職者之墓在落成後,除了每年的週年忌外,也是外人赴霧社旅行時必定參訪的史蹟,比如林獻堂在1942年進入霧社參訪時,就有到紀念碑一遊。

但當日本戰敗,臺灣成為中華民國的領土後,霧社事件解讀有了天翻地覆的轉變,原本被視為暴動叛亂的族人,搖身一變成為中華民族的抗日英雄,但同時這些日本時代留下的「紀念物」,地位卻變的十分尷尬,大量日治時期的碑文不是被改寫就是毀壞,霧社事件殉難殉職者之墓雖然一時之間並未被銷毀,但碑文還是被塗抹掉,並任由附近的荒草蔓延。

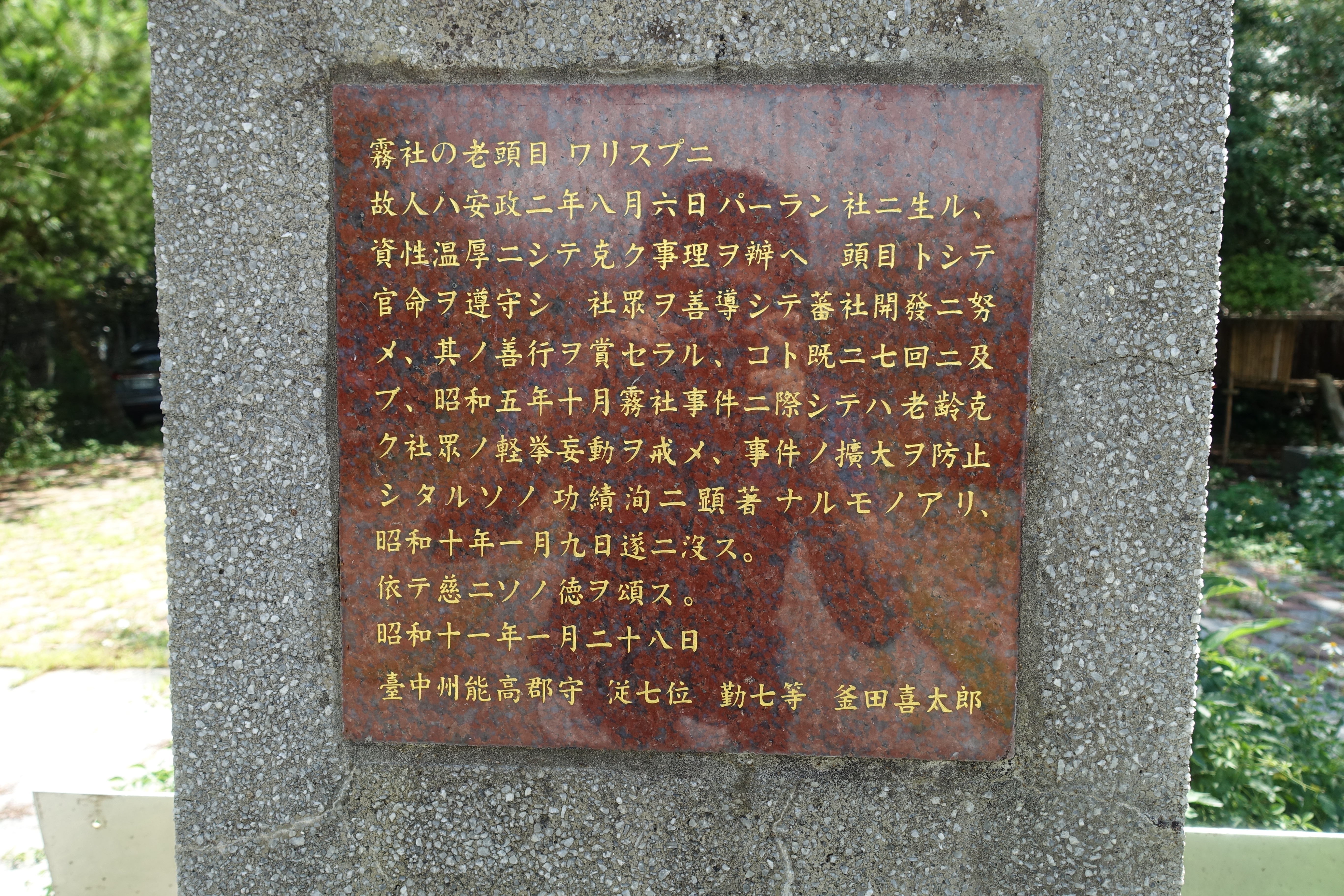

Walis Buni紀念墓碑

可能會想問,Walis Buni是誰?為何會有紀念墓碑?他可是賽德克族Tgdaya群巴蘭社的播種祭司,身份地位可以說是所謂的「總頭目」,他在莫那魯道等人選擇起事之時,並未跟隨一同抗日,反而選擇保護日人,因此日人感念他的功績,稱他為「任俠頭目」,並頒與他善行獎章。當他1935年去世時,除了為其舉辦葬禮外,還立了一個墓碑表示紀念。這位「選擇不抵抗」的頭目,在日治時期自然是「英雄」,但到了戰後,歷史敘述翻轉時又是如何呢?

當然,此時巴蘭社群已經在二戰時期為了興建水庫,而被迫遷移,老頭目的紀念墓碑也因此淹沒在荒煙漫草之中,但幸運的是,或許正是為人所遺忘,墓碑反而因此得以保留至現代,2013年,仁愛鄉重新修整了這個墓園,紀念這位老頭目。妳可能會覺得他不是沒有抗日,甚至還保護日本人嗎?這樣的人對今日之人有何「功績」?但這位老頭目的選擇,我們從另一個角度來觀察,卻是保護了Tgdaya群的族人、文化,使其不至於在霧社事件中完全消滅,同時也有族人相信,正是老頭目的協助,日本人才會同意將「餘生」的抗日族人遷移到川中島社,老頭目不只是日本人的恩人,同時也是餘生族人的恩人。

Teymu Walis等18人之墓

Teymu Walis又是誰呢?他是巴拉哈社的頭目,也是賽德克族Toda群的總頭目,在霧社事件中,他帶領族人組成「味方蕃奇襲隊」與起事方作戰,但在一次戰役中落入起事方的陷阱而戰死。他的戰死被認為是後續「第二次霧社事件」Toda群會報復性攻擊收容所的原因之一,而在日方眼中,Teymu Walis自然也是大功勞者。但此一刻在大石頭上的墓碑並非事件後馬上建立,而是1942年,二戰進行之時。

為何霧社事件都過了10年以上,日本人才突然想到要為這位功勞者立墓呢?原來,他的女婿在二戰選擇成為高砂義勇隊的一員,為日本出征並且犧牲,日人尊敬其祖母(Teymu Walis的母親)為「軍國之母」,並決定為Teymu Walis等人修建墓碑,以示紀念。但到了戰後,「為國效勞」的功績反而成為「罪行」,這愧大石頭也因此為人所淡忘,直到近年,才有Toda群的後人試圖重新整理,讓這個墓碑與Teymu Walis的故事再度呈現在世人面前。

餘生紀念碑

1950年,適逢霧社事件二十週年,中部地方報紙刊載了一則消息:

中峯區仁愛鄉中流村,本月(五月)六日上午十時在該村舉行霧社起義(通稱霧社事件)廿十週年紀念會……出席村民百餘人,由該村村長高永清主席,即席報告霧社起義經過情形至為詳盡,聞者無不悲憤交集…。

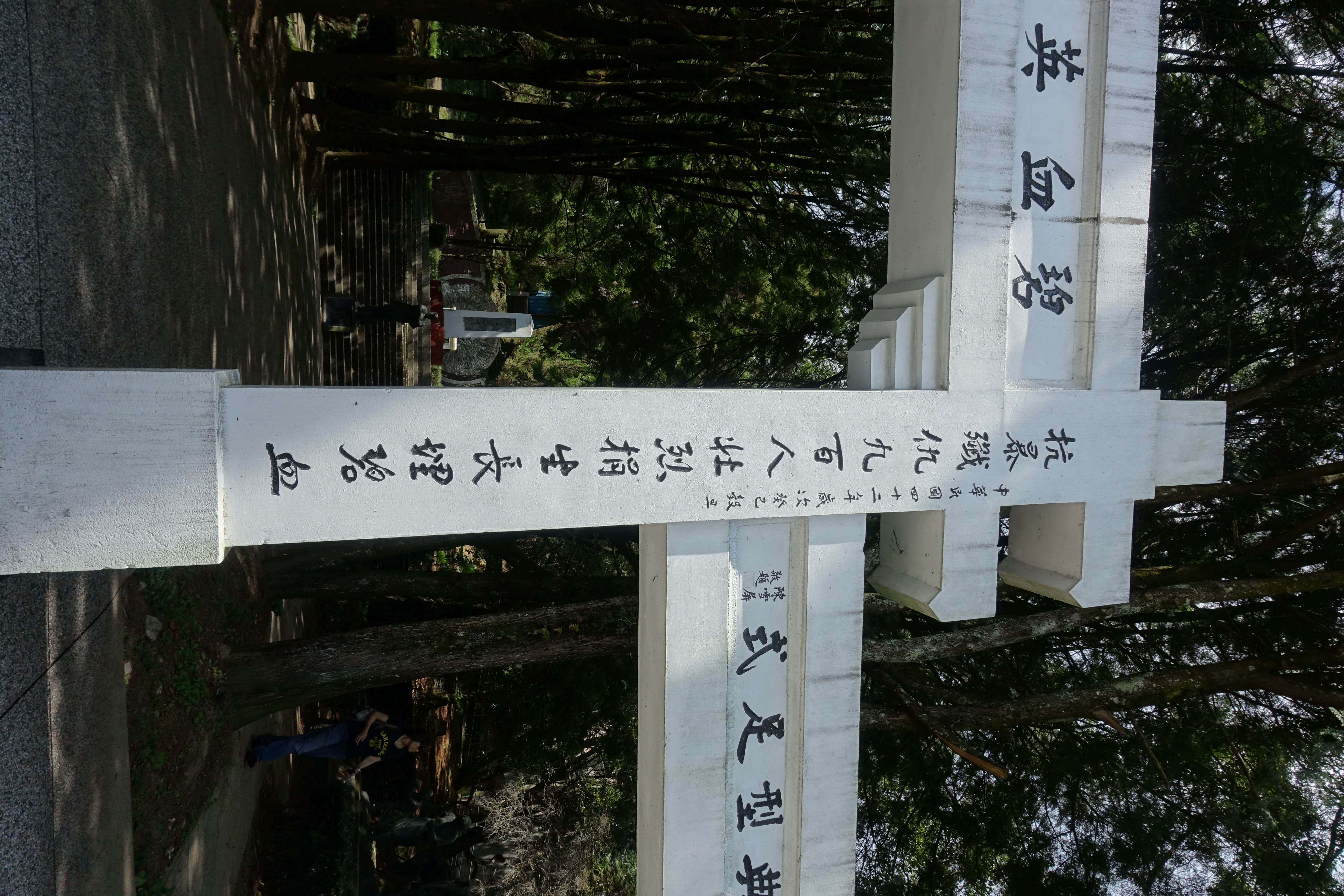

突然間「霧社事件」的評價,在官方立場上有了天翻地覆的轉變。原本日本治下「暴動」的Tgdaya六社族人成為了戰後中華民國史觀下「起義」的英雄。中流村為兩個部落結合而成,其一就是清流部落,也就是霧社事件餘生者所居住的川中島社的改名。應該會有人疑惑為什麼會在5月6日辦理紀念會而不是起事的10月27日呢?原來這一天是餘生族人們被迫遷移到清流部落的日子,而也是在週年紀念的這天,清流部落在原本日治時期神社的位置樹立了戰後第一塊紀念碑「餘生」紀念碑。

除了日期,報導中的高永清也是個和霧社事件有著牽連的人,他原名Piho Walis,父親是起事六社的死難者之一,他在霧社事件發生時躲避到了Toda的部落,受到了「小島源治」這位日籍警察的保護,而未被殺害,小島源治可謂他的再生恩人,但同樣是這位警察,卻是「二次霧社事件」背後重要的推動者。Piho Walis在事件後受到了日人多方照顧,並安排他和花岡二郎的遺孀,高山初子結了婚,他也改了日本姓名中山清。Piho Walis十分用功,小學校畢業後成為巡查,但他不滿足於此,繼續用功,獲得了「限地醫」的身分。而他在戰後再次改名為高永清,並歷任了村長和鄉代會的主席,之後更進一步成為了省議員,退休後則在廬山經營旅社。他和改漢名為高彩雲的妻子戰後成為「霧社事件」的重要被訪問對象,雖然高永清本人並未參與起事,但他的一生命運卻可以說和「霧社事件」緊密關聯。1950年他所建立的這個紀念碑,在1986年和九二一大地震後分別有過整修,現在仍立於清流部落餘生紀念館的旁邊供後人憑弔。

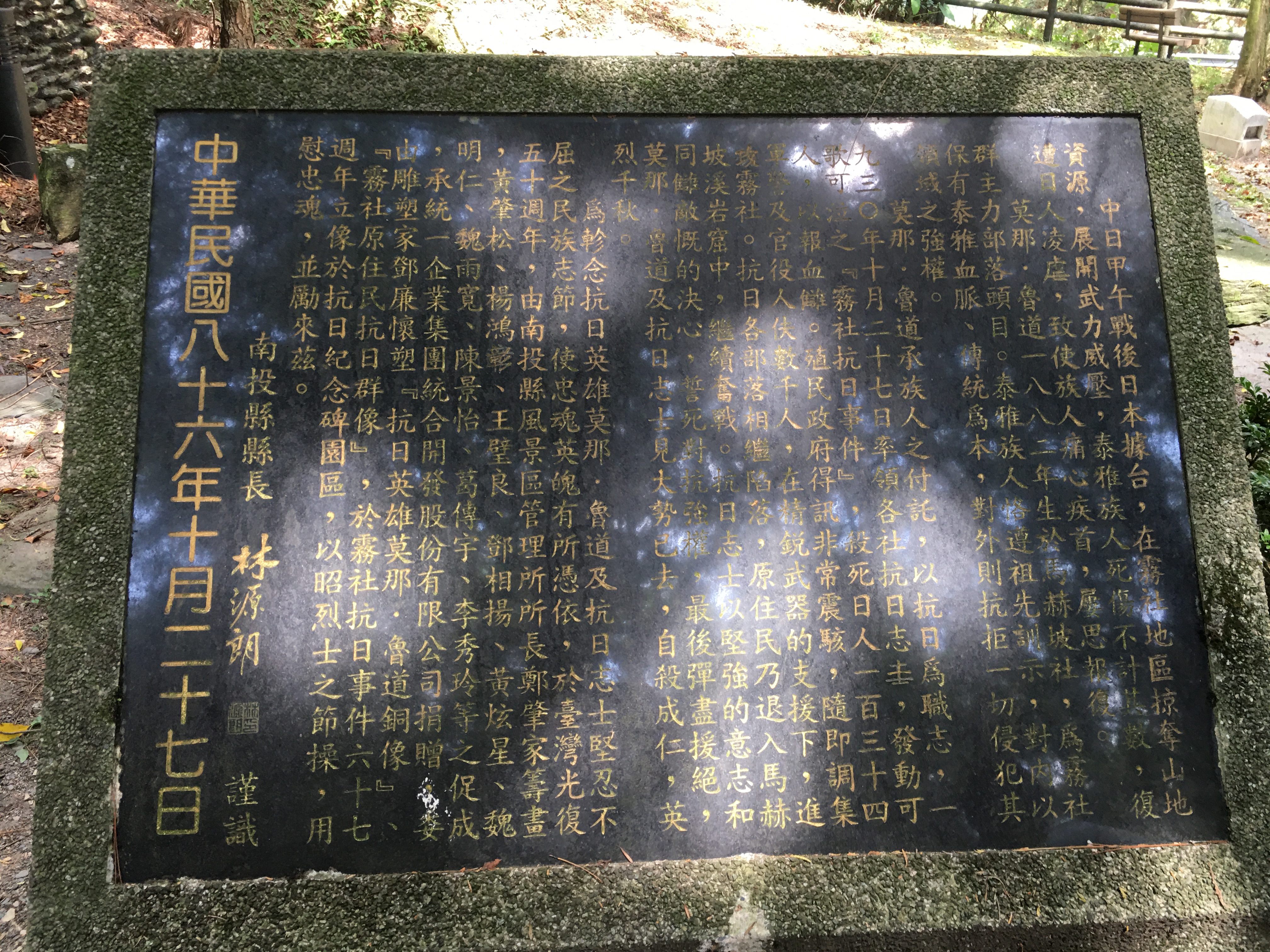

霧社抗日紀念碑的建立

1952年,正值韓戰未歇,國府大力宣傳反共抗俄的時期,一位霧社地區的民眾葉炳然,在挖掘防空洞時意外挖出人骨,他立即以自己在日治時期曾任警手的經驗判斷,這批人骨是來自當初霧社事件起事者們,此時餘生者高永清,已經成為仁愛鄉鄉長,他立即呈請省政府,請求撥款「改建」霧社事件紀念碑。不過省政府民政廳廳長楊肇嘉親自巡視後,決定暫不拆除日人的紀念碑,而是另建一塊新的紀念碑,紀念這些起事者。

1953年7月15日,由省政府主席吳國楨(時甫卸任)題字的「霧社起義殉難山胞紀念碑」正式落成,祭儀完全使用漢式祭儀,當日活動項目中還有「保衛大臺灣」、「朱毛奸匪必亡」等項目,當時南投縣政府傳發的宣傳單上也這麼說到「霧社起義,應歸我中華民族用鮮血濡寫的一手近代革命史詩中的一節」。可見戰後不到十年,霧社事件已經完全收歸中華民族抗日論述之中,起事的族人轉身一變成為中華兒女的英雄。

莫那魯道歸葬與墓碑

當霧社事件結束,日方並未找到莫那魯道的屍體,直到1933年,才有族人在打獵中發現半木乃伊化的骨骸。日方先在埔里辦理了展覽,展示這位起事領袖的骨骸和其身上的配件,之後就移交給臺北帝大的土俗人類學實驗室。

物換星移,帝大成為了臺大,莫那魯道的骨骸也隨之移交給醫學院的體質人類學實驗室,就這樣封存在臺大之中,直到1973年才有了轉機。其實戰後,在霧社事件中唯一活下來的莫那魯道子女的馬紅莫那與其招贅的夫婿後代持續在找尋她父親的遺骨,但是遺骨在臺大一事似乎一直未能真正傳到莫那魯道家族耳中。

1973年,由劉枝萬先生的報告突然爆發的花岡忠奸爭議,圍繞著入祀忠烈祠的花岡一郎是「抗日」英雄,還是「漢奸」而爭論,當時族人趁機發聲,加上劉枝萬先生也力圖將焦點轉移到莫那魯道遺骸身上,最終省政府決議將骨骸從臺大移靈到戰後建立的紀念碑後,為莫那魯道建立墳墓。

就這樣,遠離家鄉40餘載的莫那魯道終於回到故鄉,馬紅莫那雖未能親眼見到父親,但她的頭髮與骨灰的一部分依其所願的與父親葬在一起。10月27日,在霧社事件週年紀念當天,採用全套漢式祭儀下,莫那魯道回到了故鄉,省府主席謝東閔親自出席,以示慎重。場面盛大,但是莫那魯道卻無法回到家人希望他回去的清流部落,而是漢式抗日紀念牌坊後面的墓地之中,回歸的是中華民國「抗日史觀」之下。

殉難殉職者之墓的後續與下山家族的流轉

霧社事件收歸抗日論述,那麼原來日人建立的紀念碑呢?1953年挖出骨骸時,曾有人建議除去舊的日人紀念碑來重建一個,但國民政府最後並未採納,而是在附近直接新建了「抗日紀念碑」。但是「殉難殉職者之墓」並沒有逃過戰後抹去日人影響的行動,上面的字句似乎遭人抹去,空留紀念碑本體。

逃過了一次的日人紀念碑,今日卻已不復得見,那它是何時消失的呢?這關係到了另一個臺日關係的重要里程碑,也就是1972年的斷交事件,日本改承認中華人民共和國,這讓身處臺灣的「中華民國」人民群情激憤,反日再次成為社會輿論主流,據說就是在這個歷史事件的當下,一位埔里工程段的外省籍司機,趁夜用機具拉倒了這座紀念碑。工程段後續將剩餘的基座一度改建為涼亭,但今日也已消失無蹤。

「霧社事件」與轉型正義

戰後「霧社事件」論述的轉化——從「民族抗日」到「眾聲喧嘩」

戰後臺灣對於霧社事件的詮釋,無論是紀念碑還是文本,大多停留在「民族抗日」的階段,文獻會劉枝萬引用大量日本史料寫作的〈霧社事件〉基本上如此,稍後的《台灣省通志稿》亦將霧社事件列於〈革命志〉眾多日治時期漢人抗日事件之中。

此論述不僅停留在官方,民間創作亦是如此,張深切的《遍地紅》中創造了一名漢人角色為霧社事件出謀劃策,1957年的電影《青山碧血》,雖然作者在霧社當地有實際訪問,也聘用了不少族人擔任臨演,穿著用品相對考究,但仍不脫抗日情節,更不用提1960年代創作性質更高的《霧社風雲了》。

霧社五十、七十、九十:不同時代的紀念活動與走向變化

昨天是霧社山胞抗日五十週年紀念日,蔣總統……先向紀念碑獻花,並行禮致祭……(省主席)林洋港致詞時指出……他希望全體山胞應深切體認身為國家主人翁的可貴,克盡職責,早日光復大陸……蔣總統看到互助村表演「霧社抗日紀念舞」及迎賓舞……當蔣總統步出紀念碑廣場離去時,與會山胞高呼「蔣總統萬歲」,歡聲震動山谷

祭奠儀式進行時,各主要與祭人員都著傳統山地服飾,在鄉長陳國雄向抗日英雄烈士行灑酒禮及授刀給各族長老,象徵歷史傳承中揭開序幕,與會部落長老一起獻唱祖靈歌,代表對祖先尊敬;接著進行祭奠儀式,由主祭者賴英芳代表上香、獻花、獻果、獻爵等祭儀,並由抗日英雄後裔郭明正以泰雅族母語宣讀祭文,告知先烈政權已改變,目前已非日人統治,且各族群都大和解,和平相處。

行政院原住民族委員會主委夷將.拔路兒特別強調,過去台灣只會用外來統治者與強勢族群角度來寫歷史,沒有原住民史觀,總統蔡英文為此已正式代表政府向原住民道歉,原民會並加強針對原住民族重大歷史事件建構原住民族史觀,未來也將會同教育部納入12年國民教育課綱,讓學生、國人培養多元歷史觀點,認識台灣歷史。

以上三段文字你有看出來什麼不同的地方嗎?這三段文字分別來自1980年、2000年和2020年,也就是霧社事件五十、七十和九十週年紀念活動。你或許會覺得五十週年是總統親臨,最為重視。但我們細看文字,卻發現祭儀中無處不是「光復大陸」、「抗日」、「莊敬自強」、「總統萬歲」的字眼,雖然族人已經穿著族服,紀念霧社事件,但整體架構卻是框限在國族論述、中華民族史觀之下。

到了解嚴後的2000年,我們看到了與祭者都穿上了族服,獻唱族語傳統歌謠,並由族人用族語宣讀祭文,並強調「愛與和平」。看起來已經十分尊重族人,同時一場在臺北的學術研討會中,族人們也第一次嘗試用族語、族群觀點發表他們對於霧社事件的意見,看來已經完成和解共生。但由典禮中「抗日英雄烈士」用詞及由鄉長授刀給各族長老來看,上對下的歷史詮釋痕跡似乎還沒有完全退去。

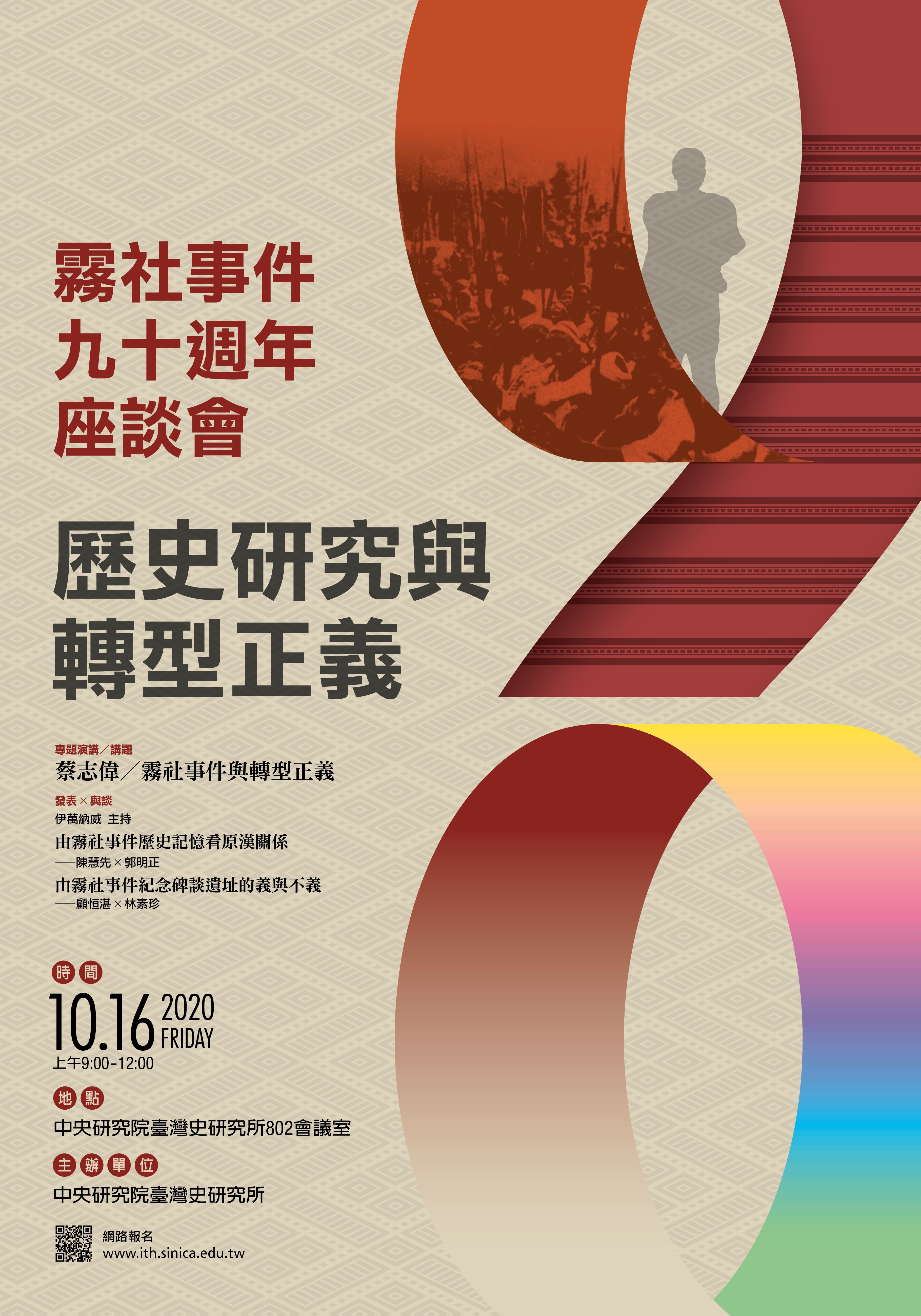

到了九十週年,隨著蔡英文對原住民族的道歉與原轉會的成立,「原住民史觀」的強調成為了原民會主委的重點,同年,中研院臺史所也舉辦了以「轉型正義與霧社事件」為題的座談會。在又過了20年後的現在,我們終於可以自豪,已經完成了霧社事件的歷史詮釋了嗎?恐怕還遠遠不是,族人們的聲音雖然已能自由發聲,我們也擺脫了單一史觀的囚禁,但霧社事件的「發展」並不是到此告一段落。那麼接下來我們還能努力什麼呢?

重新聽見遺族的聲音

在「眾聲喧嘩」的現代,不只是地方文史工作者或是學者對於霧社事件發聲,事件的遺族後代們也在解嚴後陸續展露了自己的觀點。其實,在解嚴前,就已經有兩位曾任民代的部落精英寫下了他們對霧社事件的體驗與想法,他們是高永清和高愛德,但這兩本書都在日本出版,對臺灣而言,閱覽過的人甚少。所以可以說是在解嚴後,遺族的聲音才真正為人所聽見。

在此以三位遺族的文章為例,首先是邱建堂(Takun Walis)先生,他是抗日六社之一羅多夫社頭目的後代,他在1973年與自己的親族協助迎回莫那魯道的骸骨,他至此對霧社事件產生興趣並多方研究。他由Gaya出發,討論未受外界影響前的賽德克族人生活,與受日人壓迫終至無法忍耐起事的族人,但他也強調,今日無論在事件當下做出什麼選擇,今日三個子群都是「賽德克」族一家人。

另一位重要遺族,是甫過世的郭明正(Dakis Pawan)先生,他是馬赫坡起事社人後代,在鄧相揚的鼓勵下致力於保存族群文化和對寫作霧社事件的相關敘述,在成為電影「賽德克.巴萊」的族語指導後,他出了兩本霧社事件相關書籍,無獨有偶的,他也強調遺老們並未教導他「恨」念,而是應該要留下屬於賽德克族人的敘述建構歷史。

最後是巴干巴萬(Bakan Pawan),他是莫那魯道唯一在事件中生存的女兒瑪紅巴萬的後代,她由家族觀點出發,寫作碩士論文。重新梳理莫那魯道在事件的定位,以及家族在迎回其骸骨等事件上的努力。

總結霧社事件與轉型正義的未來

「轉型正義」,大家這幾年應該越來越常聽見這個名詞。但你或許會想這不是用在白色恐怖上的名詞嗎?與霧社事件有什麼關係呢?但事實上關係可大了喔。轉型正義,是希望在威權過度到民主社會的過渡期中,對過去的不公不義進行調查與補償等工作,這並不單單適用於漢人社會,同樣地,臺灣的各原住民族也遭受了將近四百年的歷史不正義,被剝奪基本人權、土地權、狩獵權等等,原住民面對的是自荷蘭時代以來,歷代統治者們的剝削,要「轉型」的遠遠比我們認知的多了很多,蔡英文總統於2016年發表了對原住民族的道歉宣言,並成立了「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」試圖處理這一塊問題,當然這問題不是短時間內能夠解決,成果也不一定能為族人接受,但對於原住民族的轉型正義總算露出了一點微弱的曙光。

回到霧社事件,霧社事件可謂一場「大規模的人權迫害」,那轉型正義能在霧社事件上做些什麼呢?轉型正義大致上可以說有五件必要工程:一、究明真相。二、釐清責任。三、道歉、補償、興建紀念碑。四、提供受害人傾訴的平臺。五、確定建立能夠防止再度發生的機制。這五項必要工程套用在霧社事件上,或許只有三算是勉強完成。